新着動画一覧

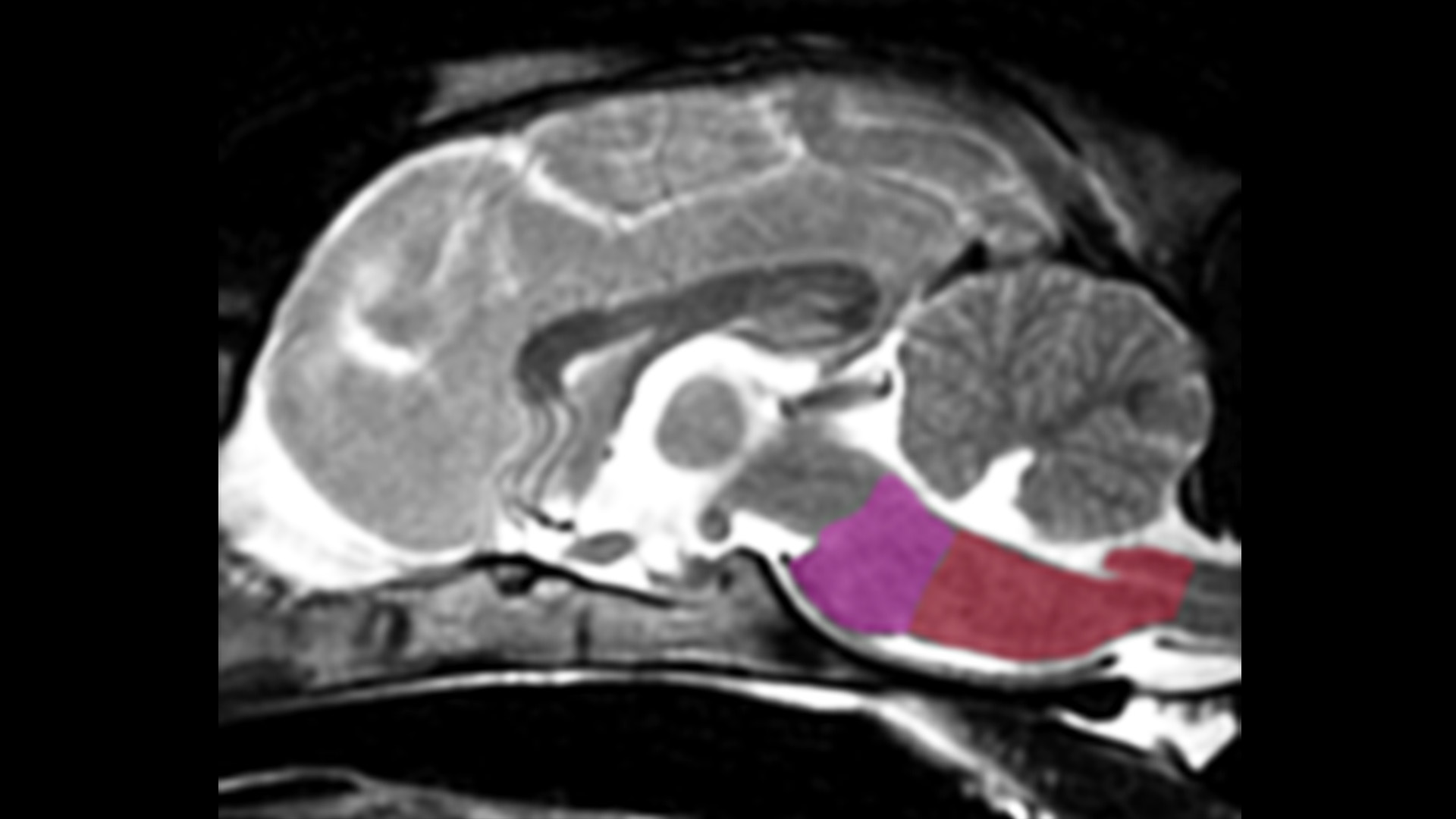

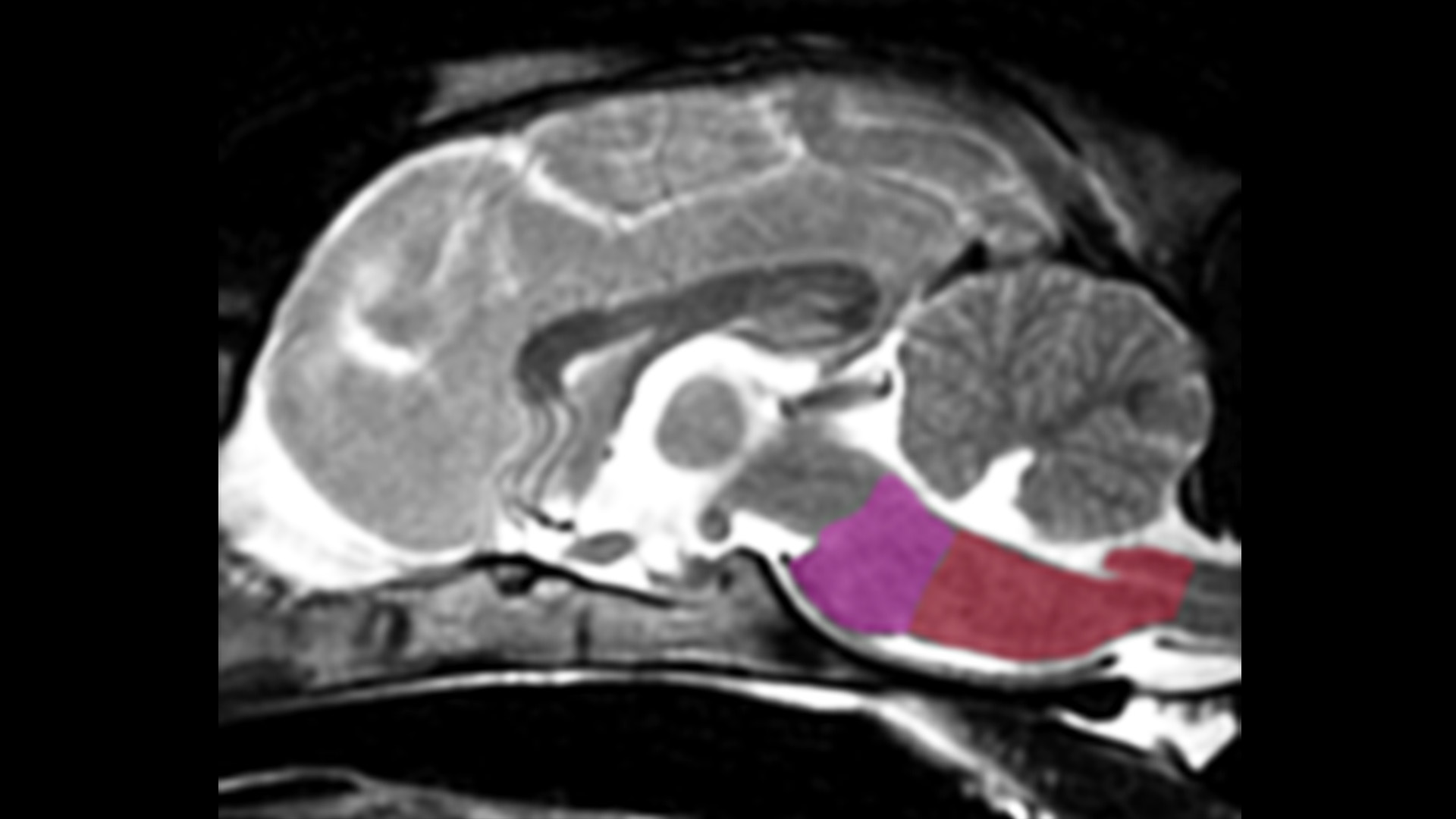

画像

リンパ節の評価1〜リンパ節の正常像と異常像〜

リンパ節の評価1〜リンパ節の正常像と異常像〜

リンパ節の評価1〜リンパ節の正常像と異常像〜

リンパ節の評価1〜リンパ節の正常像と異常像〜石川雄大

2024/02/15公開

リンパ節の評価1〜リンパ節の正常像と異常像〜

このシリーズでは、リンパ節の評価について解説します。第1回では、リンパ節の正常像と異常像についてのお話です。正常なリンパ節がどのように見えるべきなのか?リンパ節の大きさの基準値が必要なのか?転移性と反応性をどうやって判断していくのか?ここでは、正常なリンパ節の特徴、大きさの基準値をご紹介した後に、転移性の異常所見、正常・過形成または腫瘍性の見分け、評価のポイントについて詳しくご解説します。

画像

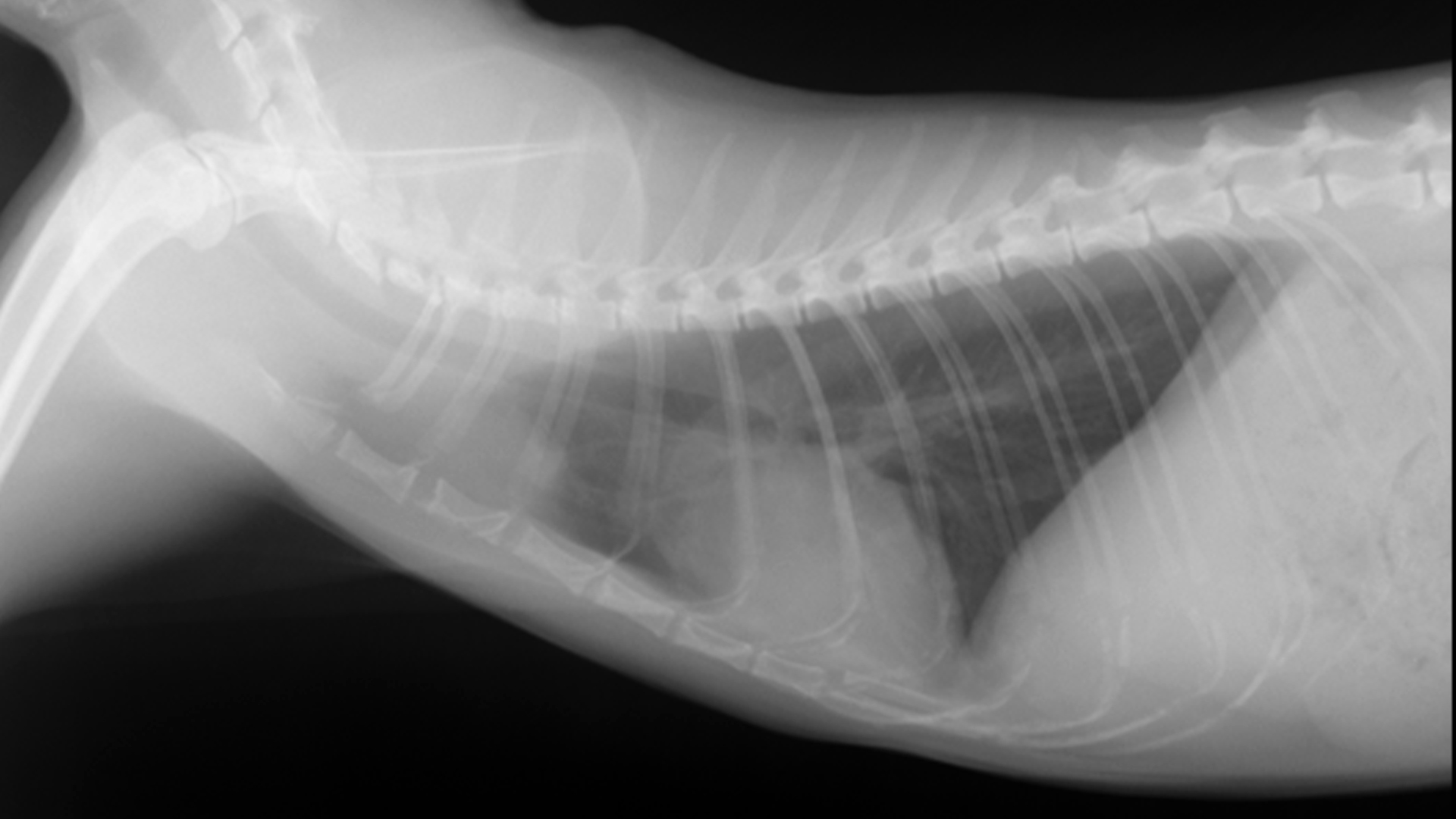

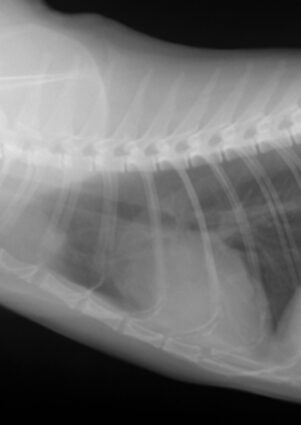

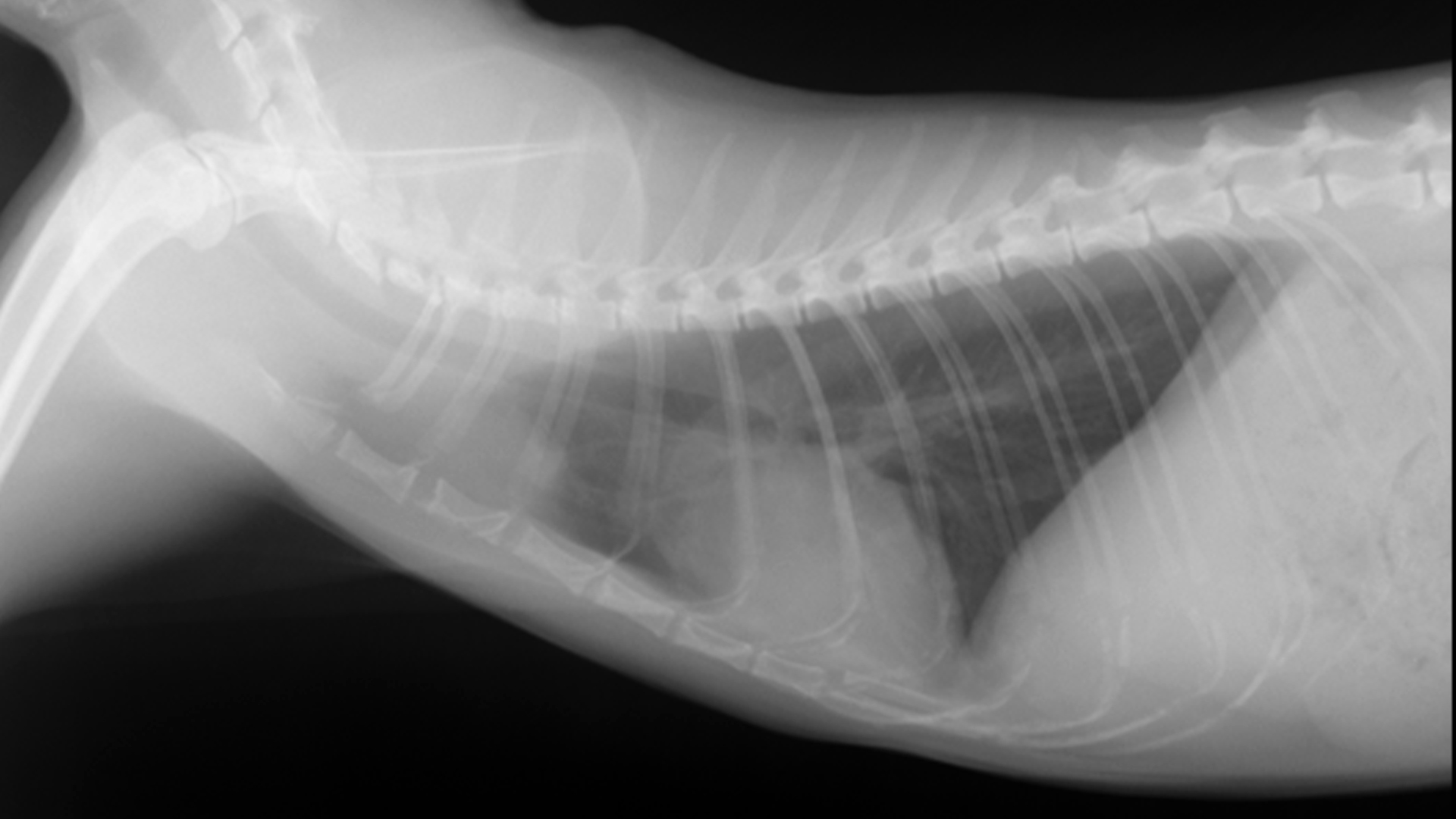

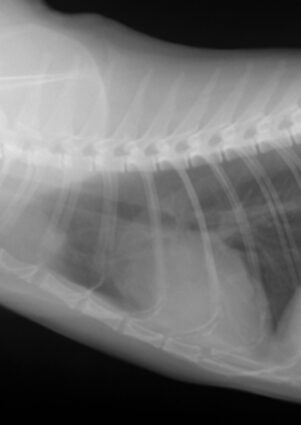

胸腔内リンパ節の画像評価

胸腔内リンパ節の画像評価

胸腔内リンパ節の画像評価

胸腔内リンパ節の画像評価石川雄大

2024/02/15公開

胸腔内リンパ節の画像評価

この映像は胸腔内リンパ節の描出についてのお話です。胸骨リンパ節は第2〜3胸骨間に存在するのが多く、ランドマークとして内胸動脈を指標になります。ここでは、CT映像を交えて解剖位置をご紹介した後に、胸骨リンパ腫、前縦隔嚢胞の症例を用いて、描出方法、見方についてご解説。そして、組織球肉腫の症例画像を用いて、気管気管支リンパ節の画像評価と鑑別疾患の考え方についてご解説していきます。

神経

人気犬種別&猫から診る神経疾患6〜短頭種に共通する神経疾患の概略〜

人気犬種別&猫から診る神経疾患6〜短頭種に共通する神経疾患の概略〜

人気犬種別&猫から診る神経疾患6〜短頭種に共通する神経疾患の概略〜

人気犬種別&猫から診る神経疾患6〜短頭種に共通する神経疾患の概略〜長谷川大輔

2024/02/01公開

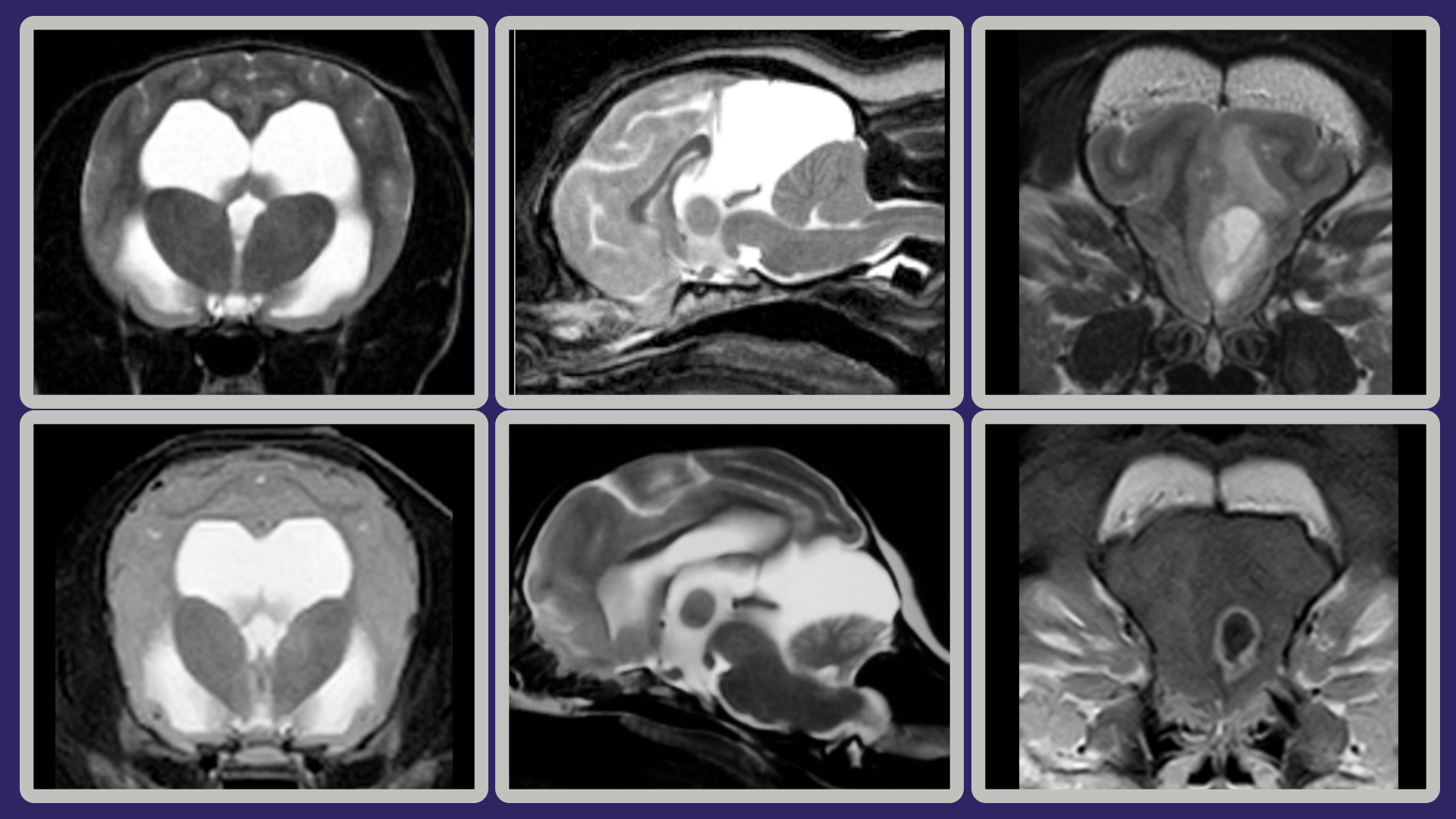

人気犬種別&猫から診る神経疾患6〜短頭種に共通する神経疾患の概略〜

ここではいくつかの犬種で共通する代表疾患いついてお話しします。第1回目でお話しした内容と共通する疾患については省きますが、脳疾患では水頭症、くも膜憩室、てんかん、MUO、特発性頭部震戦を。脊髄疾患ではCJA-空洞症、脊椎・脊椎関節奇形について、代表疾患の紹介と分類について解説しています。

神経

神経学的検査法10〜脳の局在診断〜

神経学的検査法10〜脳の局在診断〜

神経学的検査法10〜脳の局在診断〜

神経学的検査法10〜脳の局在診断〜長谷川大輔

2024/02/01公開

神経学的検査法10〜脳の局在診断〜

この動画では「脳の局在診断」について解説します。ここでは、脳を前脳、脳幹、小脳、前庭の大きな4つの区分に分け、主な機能、機能不全の異常徴候、および臨床徴候と関連病変部位についてまとめてご紹介し、さらに異常行動の場合行う神経学的検査についてご解説します。

神経

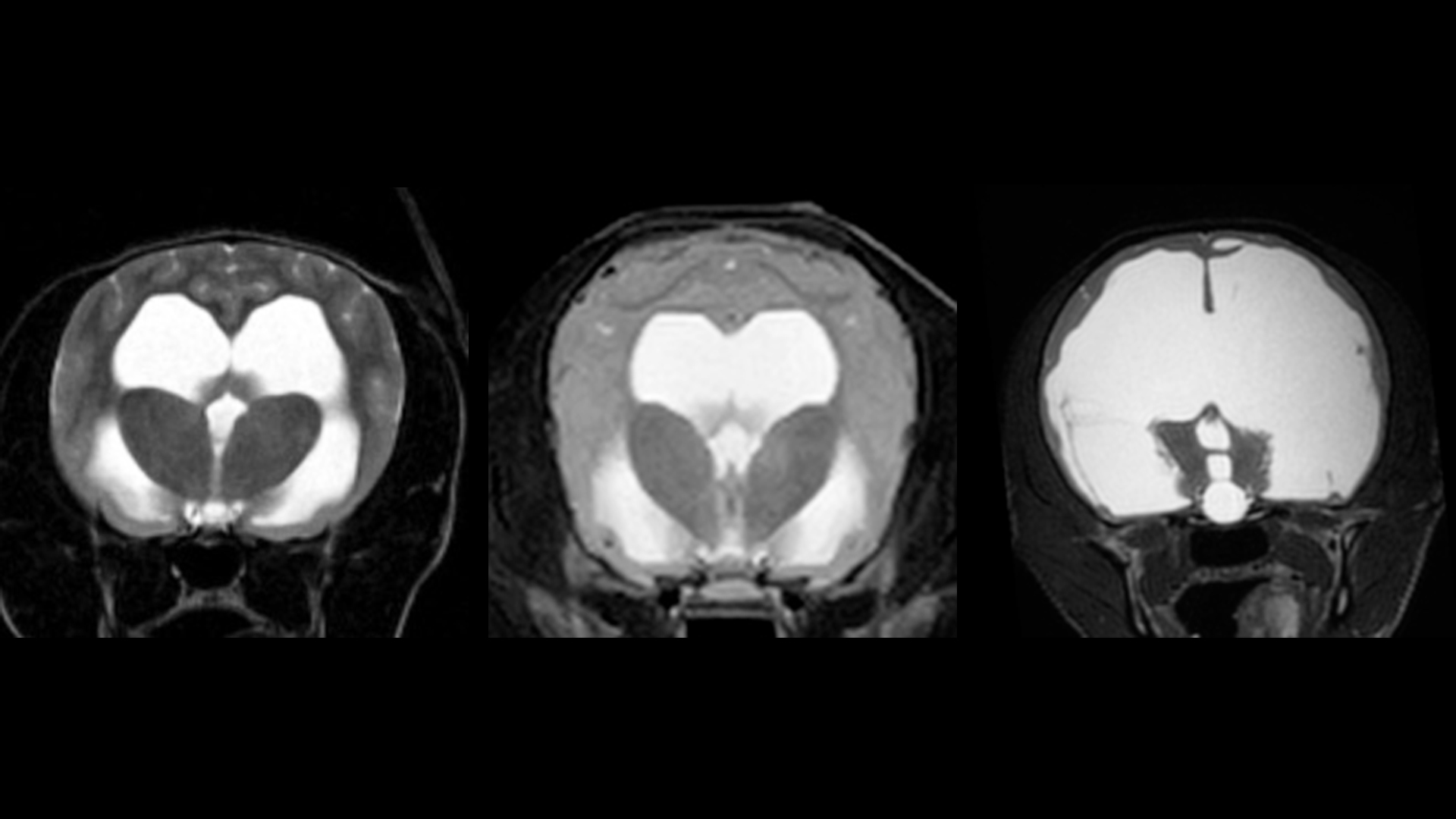

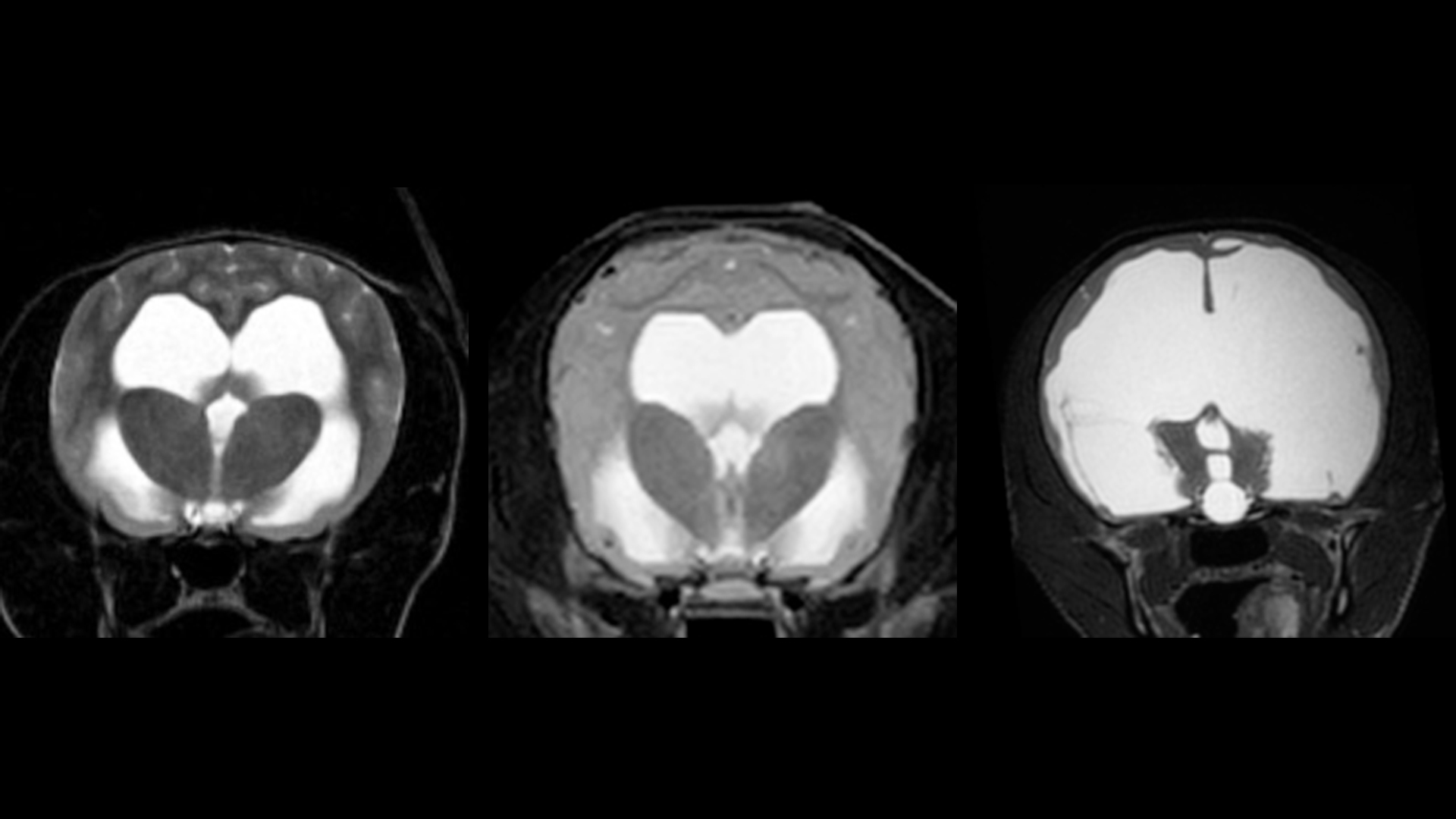

人気犬種別&猫から診る神経疾患7〜水頭症について〜

人気犬種別&猫から診る神経疾患7〜水頭症について〜

人気犬種別&猫から診る神経疾患7〜水頭症について〜

人気犬種別&猫から診る神経疾患7〜水頭症について〜長谷川大輔

2024/02/01公開

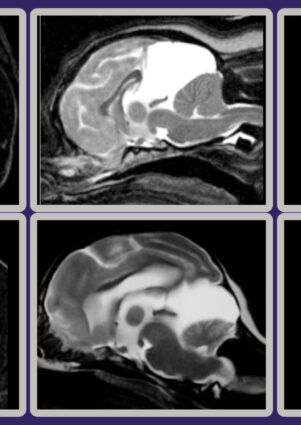

人気犬種別&猫から診る神経疾患7〜水頭症について〜

ここでは水頭症の概略から治療までをお話しします。水頭症の特徴として、トイ種や短頭種などの人気犬種に多く見られる疾患で、基本的には大脳兆候になります。脳室内に水が貯まることによって大脳が圧迫を受けて脳圧亢進症状が現れます。治療については外科・内科の適応を見極め、的確な治療を行うことが必要です。

神経

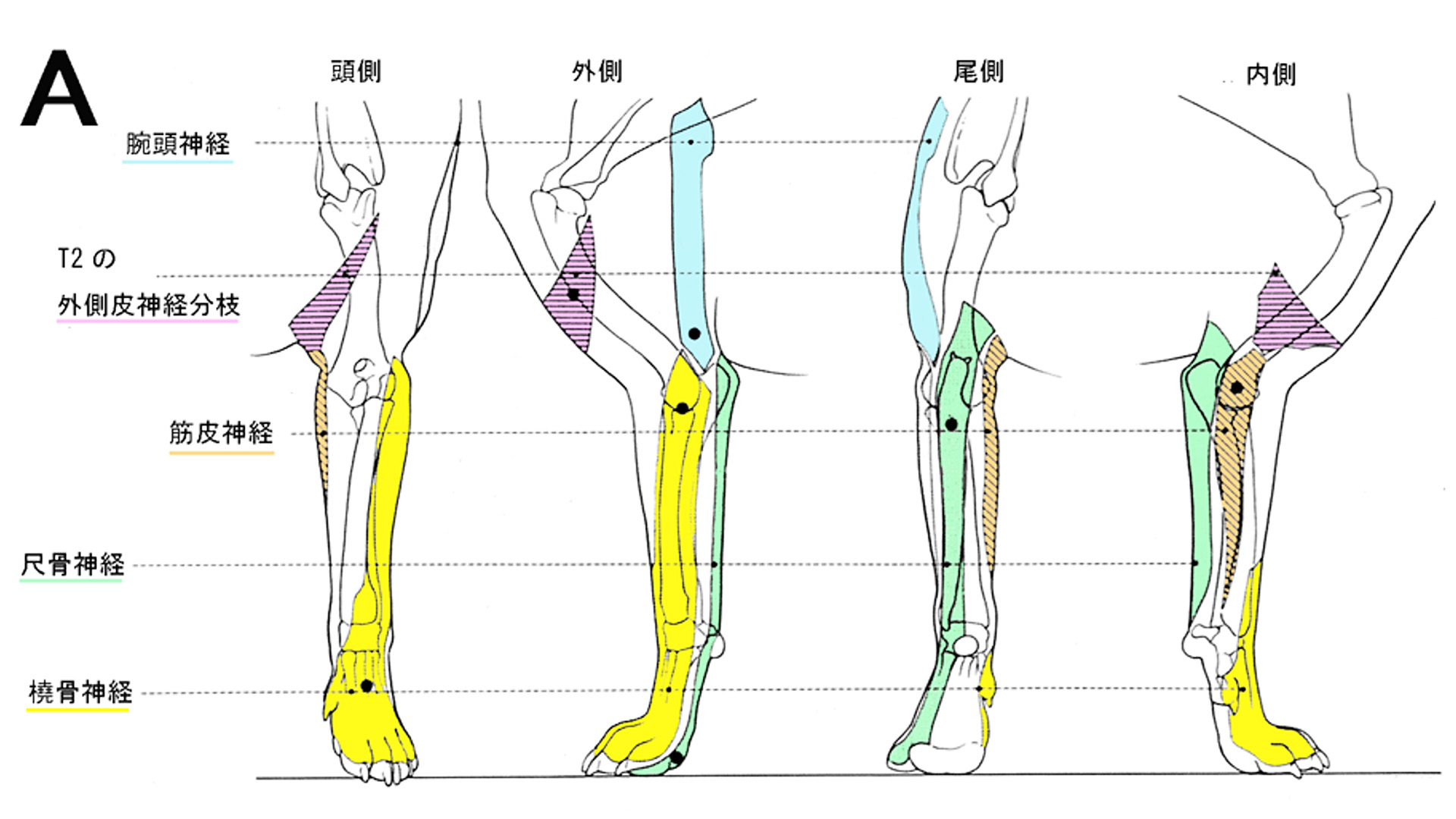

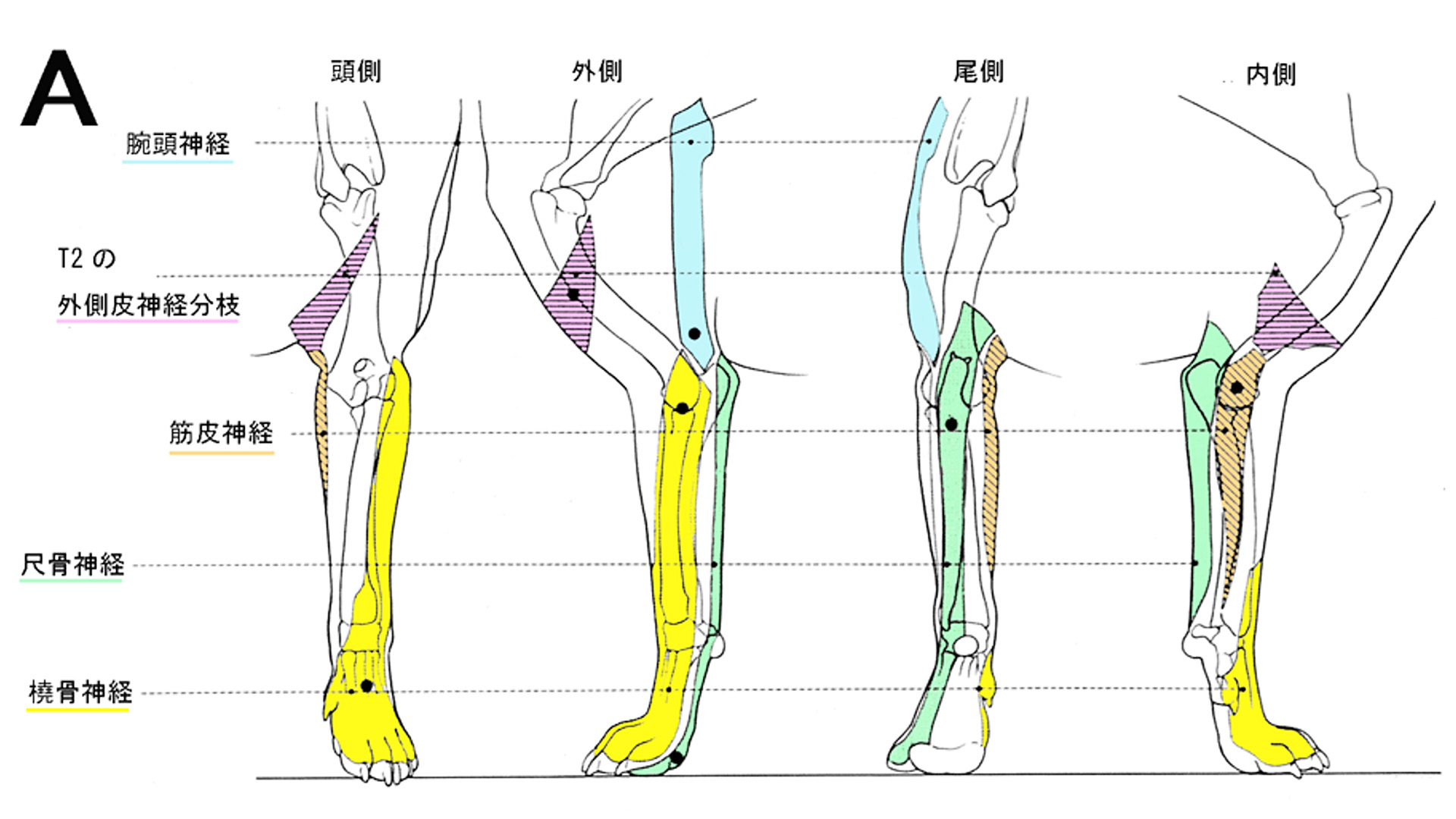

神経学的検査法9〜脊髄と末梢の局在診断〜

神経学的検査法9〜脊髄と末梢の局在診断〜

神経学的検査法9〜脊髄と末梢の局在診断〜

神経学的検査法9〜脊髄と末梢の局在診断〜長谷川大輔

2024/02/01公開

神経学的検査法9〜脊髄と末梢の局在診断〜

これからは、神経学的検査の所見から病変部位を推定する局在診断についてお話をします。この動画は、「脊髄と末梢の局在診断」です。運動神経系にはアッパーモーターニューロン、ロアモーターニューロンに分かれていて、それぞれの役割と関係性、そして障害された場合の徴候をご紹介、さらにUMNとLMNを使った病変部位の考え方、診断のポイントについてわかりやすくご解説します。

外科

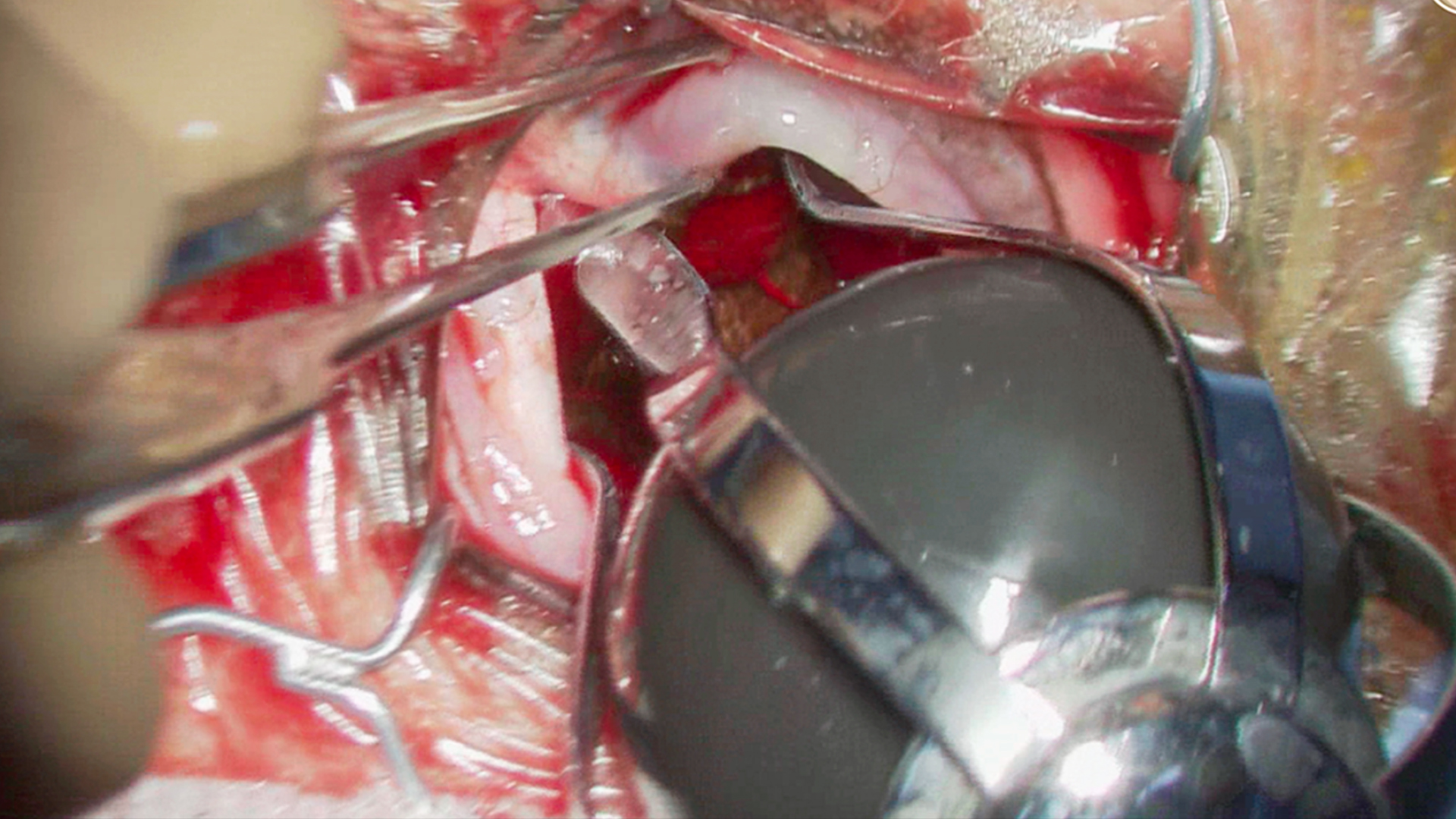

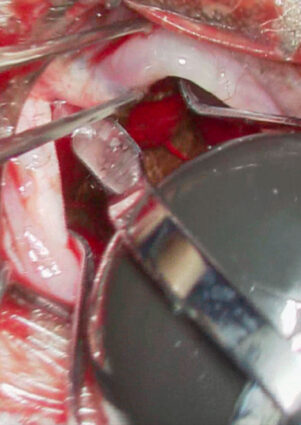

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜動画で学ぶ難産の救急手順〜

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜動画で学ぶ難産の救急手順〜

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜動画で学ぶ難産の救急手順〜

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜動画で学ぶ難産の救急手順〜小材祐介

2024/01/15公開

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜動画で学ぶ難産の救急手順〜

前回に続き、救急現場で帝王切開を行なった2つの症例をご紹介します。1つは、小切開法を行なった小型柴犬の症例です。もう1つは、中型コーギーで、帝王切開と卵巣子宮摘出を同時に行なった症例です。ここでは、実動画でそれぞれの術式をもちろん、アプローチのコツ、術中の注意点、子宮や腹壁の縫合方法とポイントについて細かくご解説していきます。

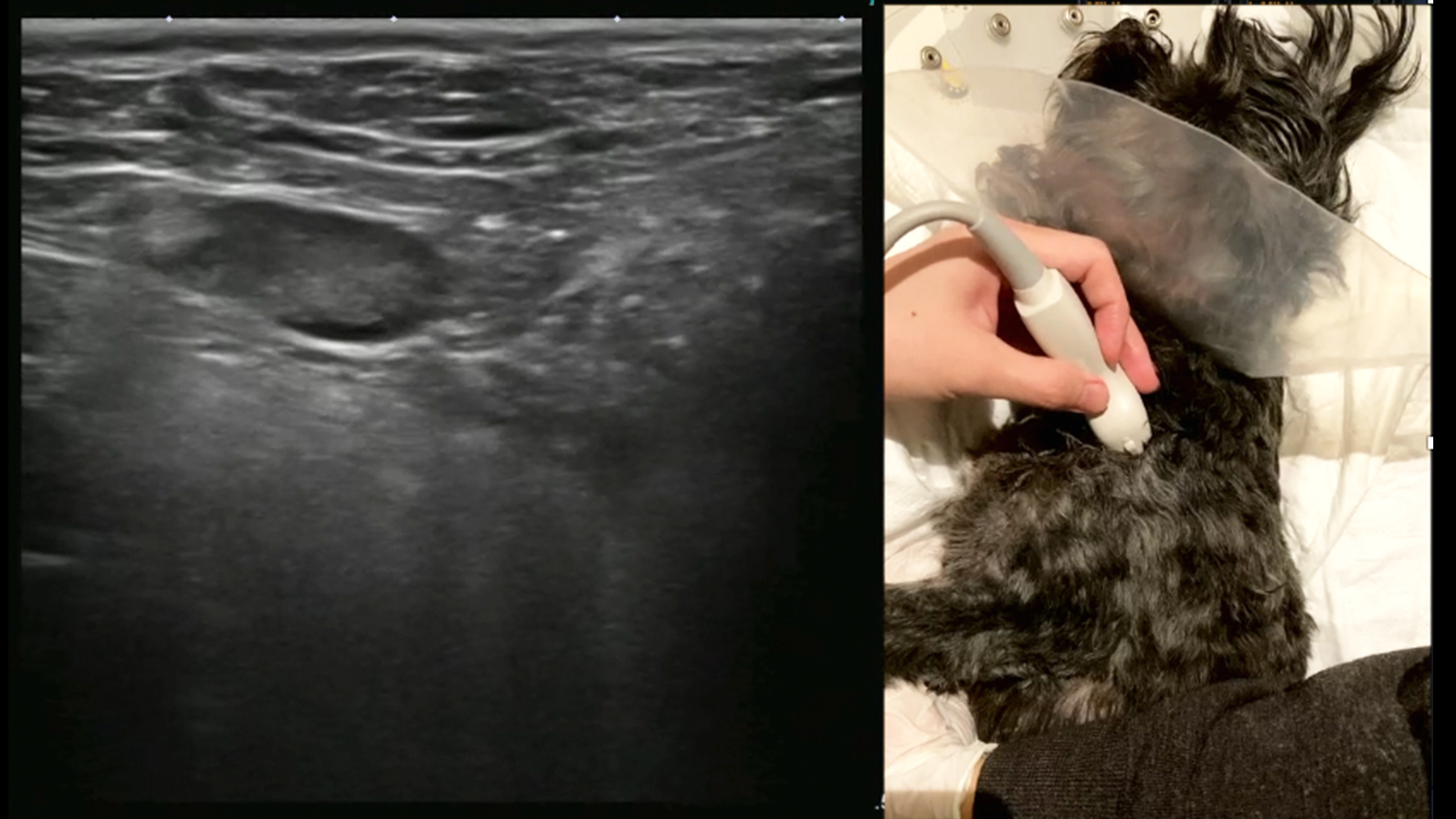

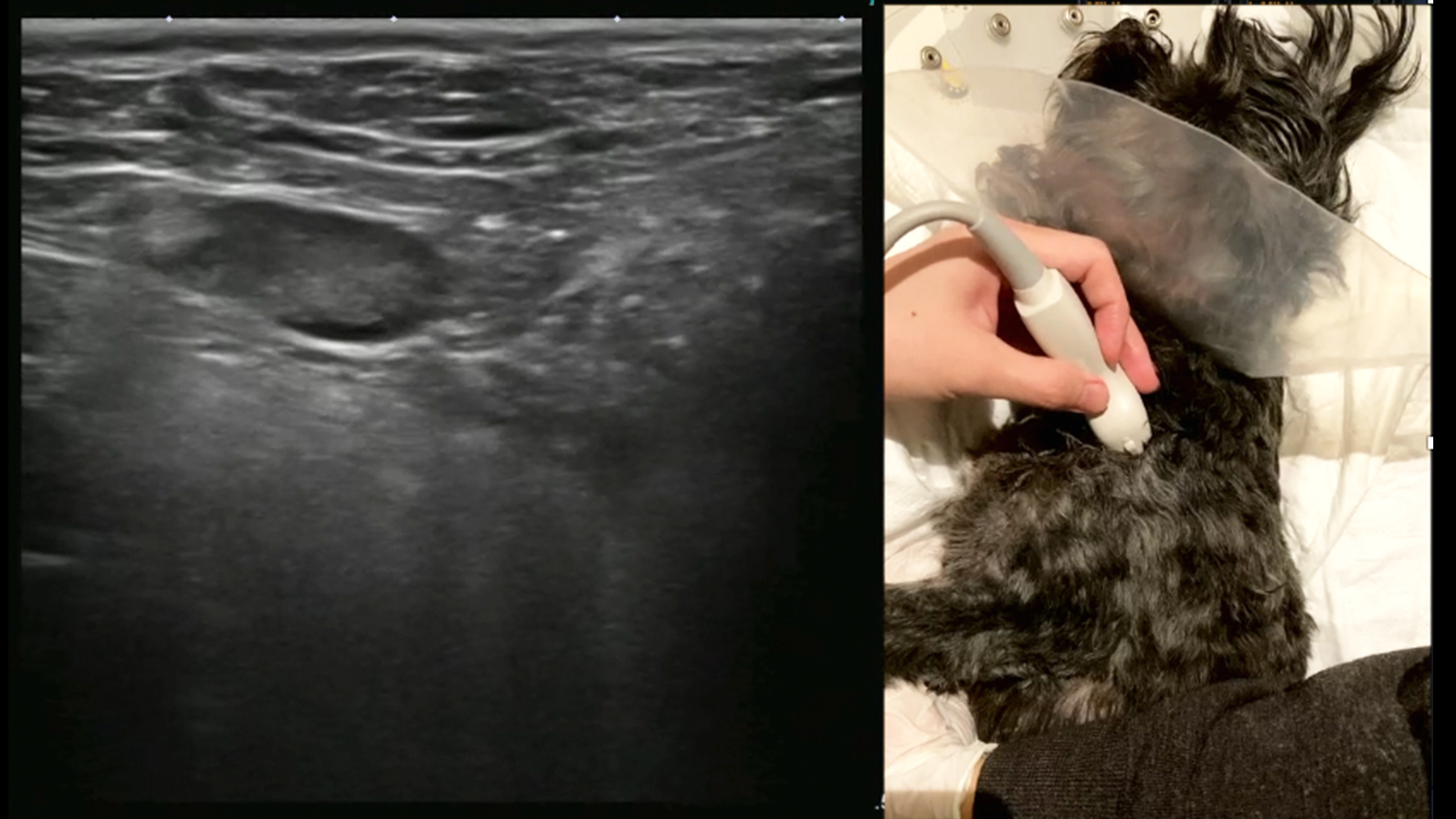

画像

体表リンパ節の画像診断3〜浅頚リンパ節・鼠頚リンパ節の描出〜

体表リンパ節の画像診断3〜浅頚リンパ節・鼠頚リンパ節の描出〜

体表リンパ節の画像診断3〜浅頚リンパ節・鼠頚リンパ節の描出〜

体表リンパ節の画像診断3〜浅頚リンパ節・鼠頚リンパ節の描出〜石川雄大

2024/01/15公開

体表リンパ節の画像診断3〜浅頚リンパ節・鼠頚リンパ節の描出〜

このシリーズでは、体表リンパ節の画像診断について解説します。第3回では、浅頚リンパ節と鼠頚リンパ節の描出についてのお話です。それぞれの解剖学的特徴、ランドマークになる部位をご紹介した後、犬猫の実症例画像を用いて、プローブの当て方、描出のコツと見方について詳しくご解説します。体表リンパ節は触診で確認できることが多いですので、触診ベースで組立して描出のトレーニングしましょう。

外科

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜難産に対する帝王切開術〜

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜難産に対する帝王切開術〜

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜難産に対する帝王切開術〜

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜難産に対する帝王切開術〜小材祐介

2024/01/15公開

典型的な救急外科手術での注意点とは?〜難産に対する帝王切開術〜

「犬の難産」に関して、一番難しいのは、難産の診断と帝王切開適応のタイミングです。分娩ステージに入っていれば帝王切開は可能ですので、分娩ステージの確認が非常に重要になります。また、帝王切開の方法はいくつかパターンとしてありますが、ここでは、卵巣子宮摘出術を同時に行う場合の術式をご紹介。さらに、導入時の注意点、演者が選ぶ縫合方法、覚醒遅延が起こした新生児の蘇生方法、合併症などについて詳しくご解説します。

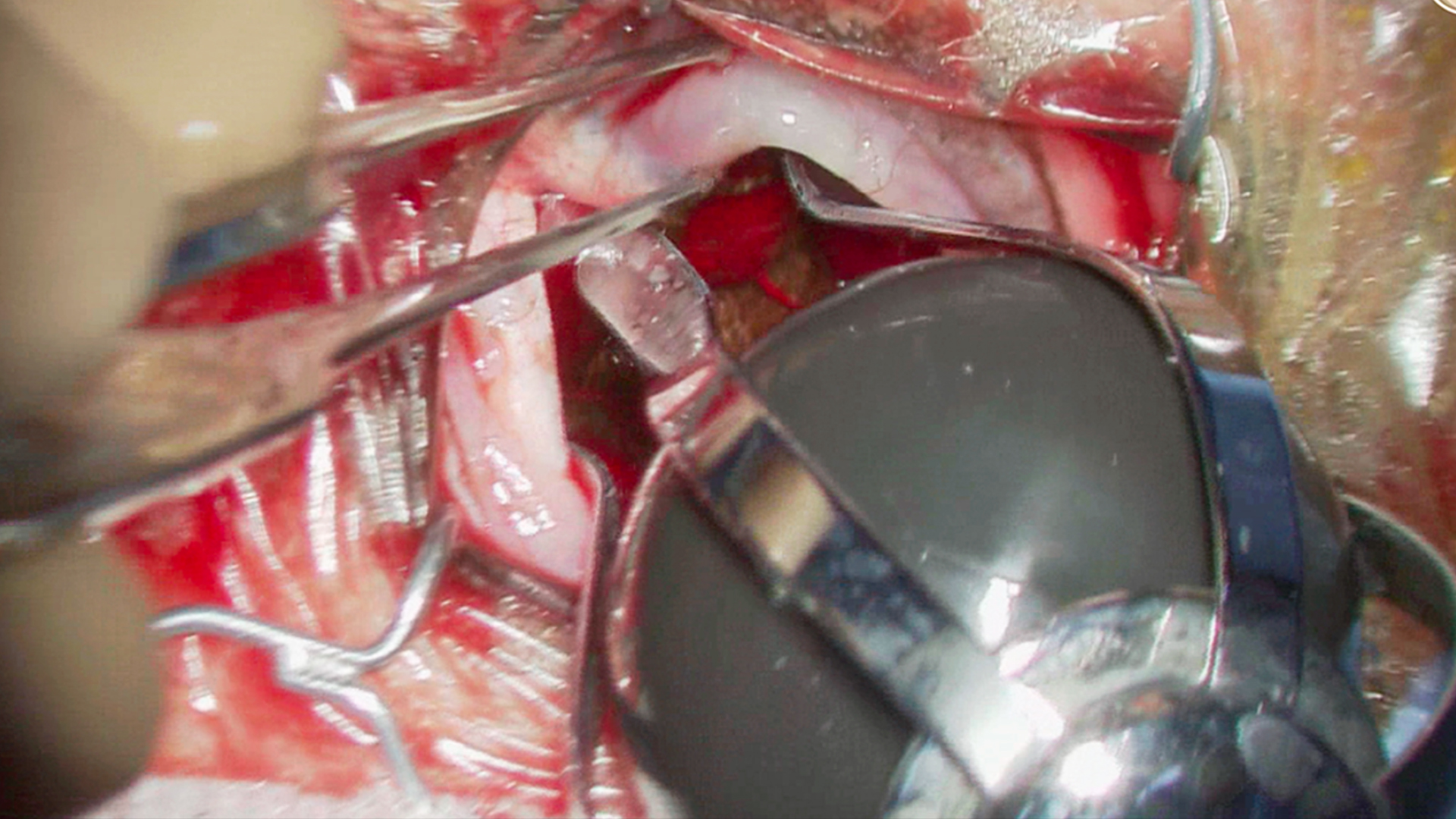

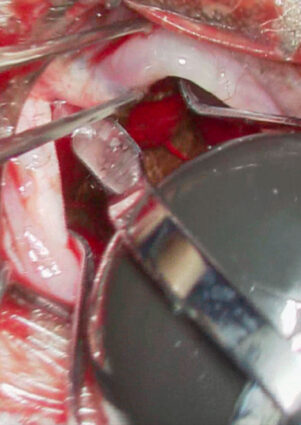

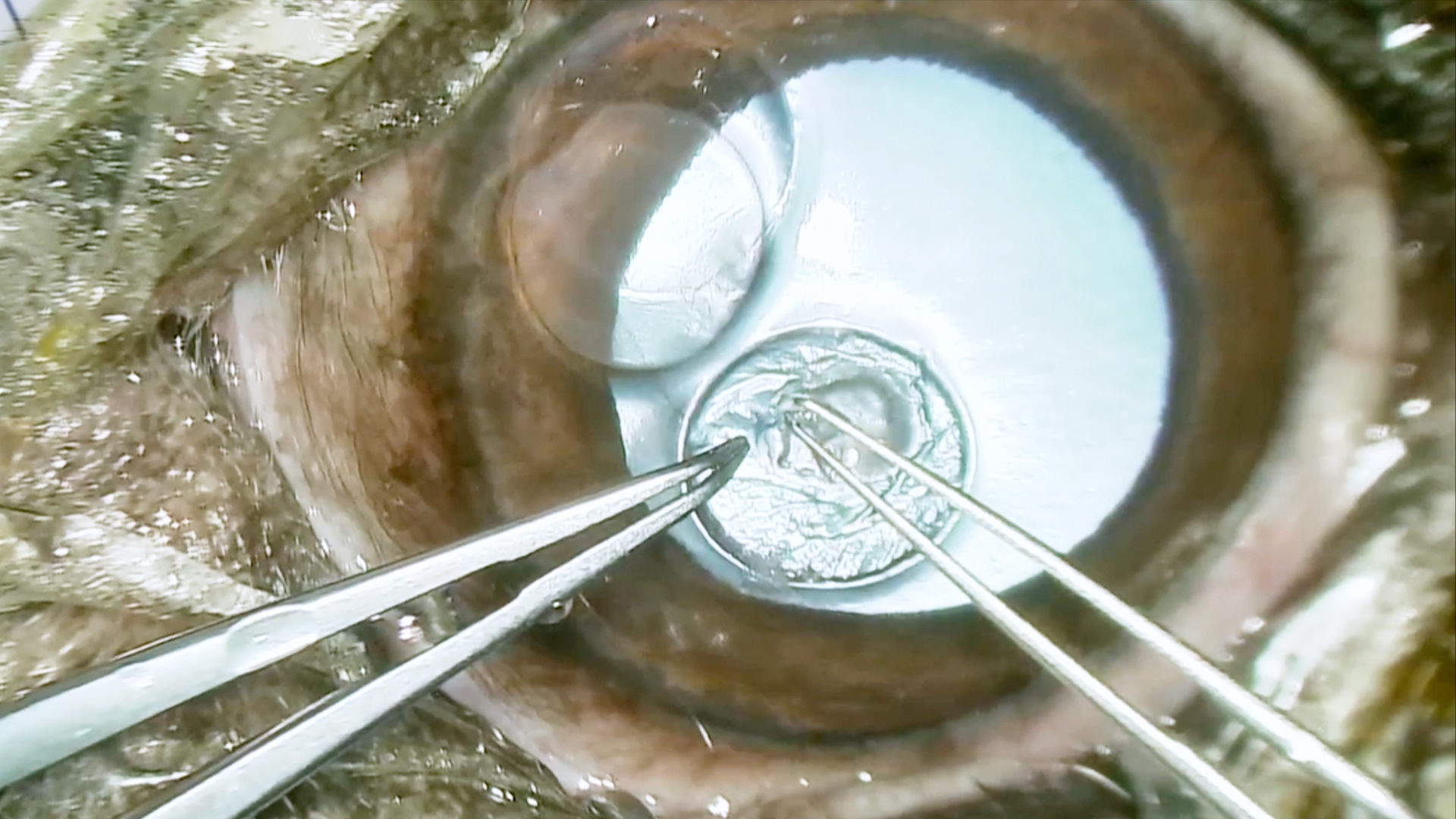

眼科

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜結膜転移術〜

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜結膜転移術〜

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜結膜転移術〜

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜結膜転移術〜小野啓

2024/01/05公開

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜結膜転移術〜

深層角膜潰瘍や角膜穿孔に適応される角膜結膜転移術です。ここでは、潰瘍性角膜炎でデスメ膜露出を伴う14歳パピヨンを例とし、術式についてイラスト図解説とポイント予習を行なったうえで、実際のオペ映像にて一つずつ解説していきます。切開範囲と綺麗な皮弁作成のコツ、薄い結膜の伸ばし方、デスメ膜上の上皮の扱い方、縫合方法のポイントとピットフォールなどを紹介します。

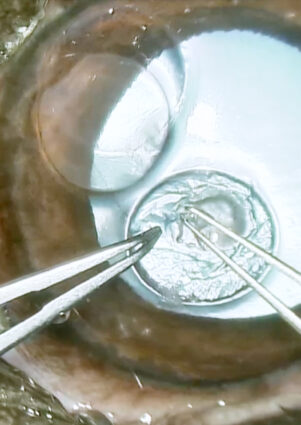

眼科

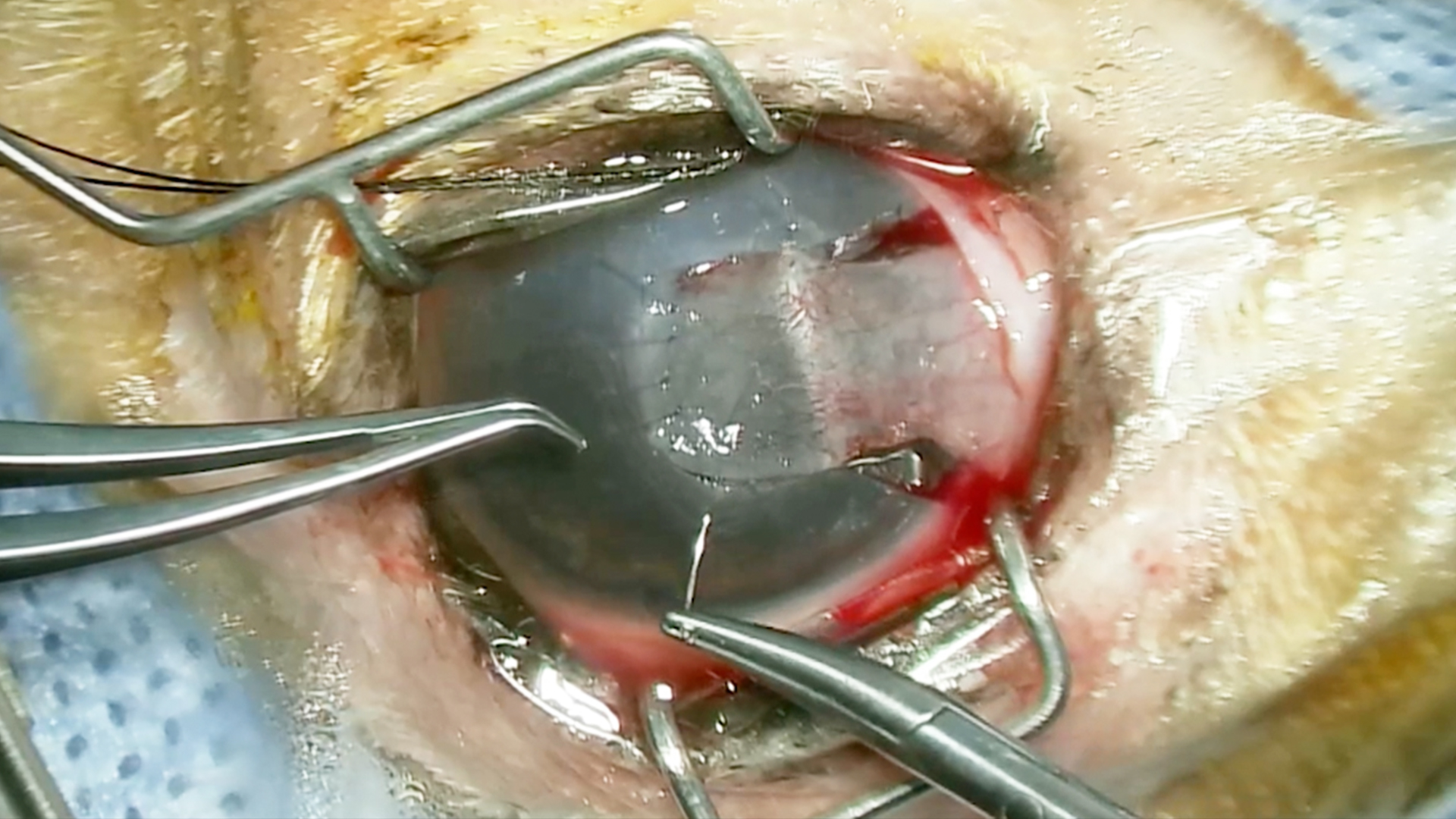

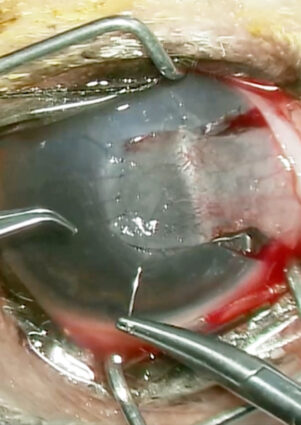

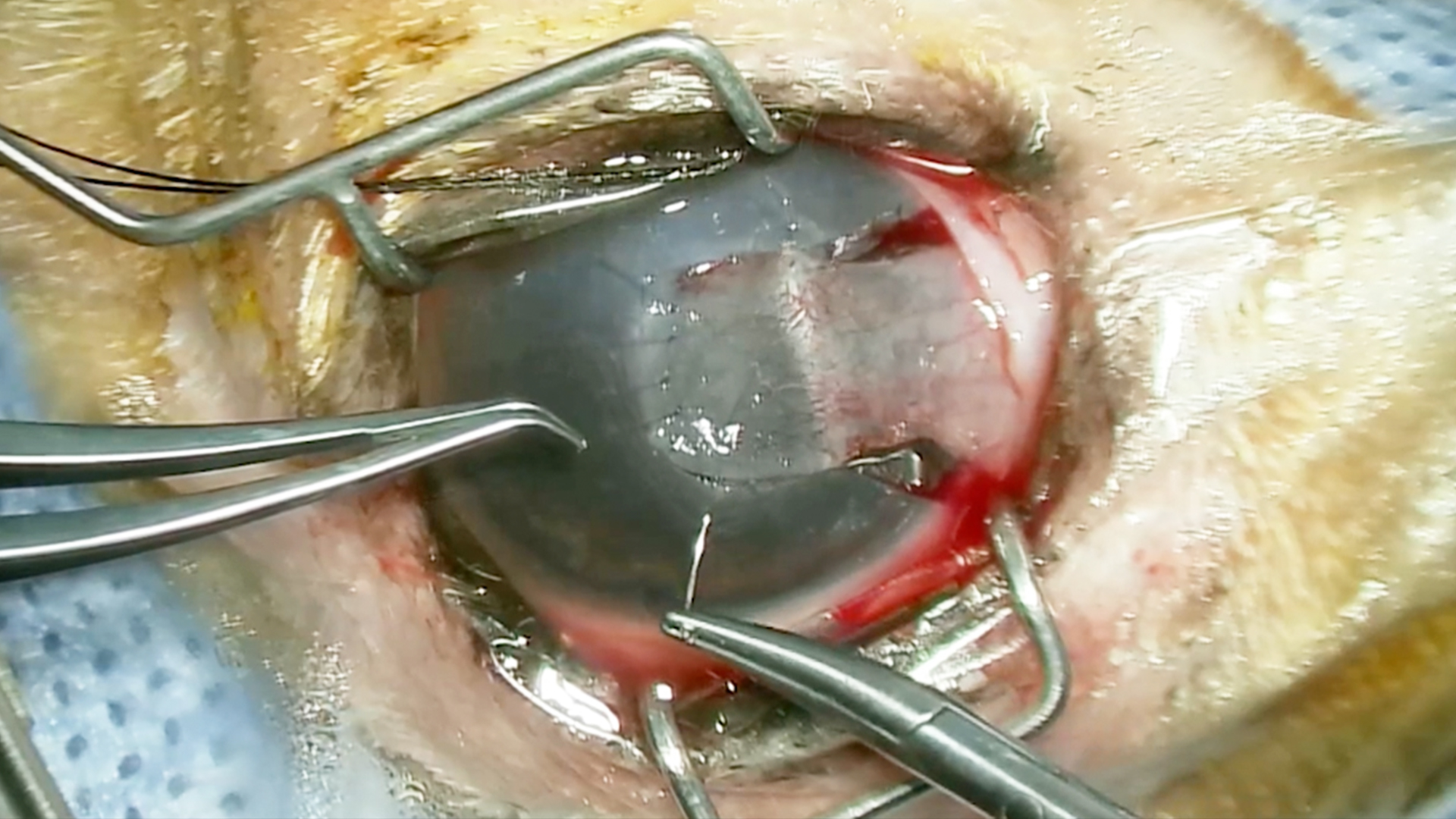

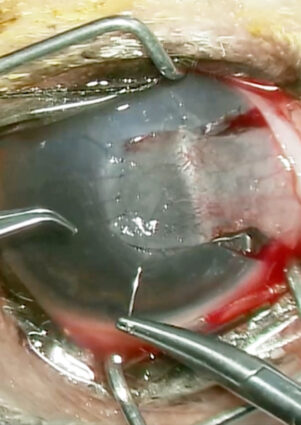

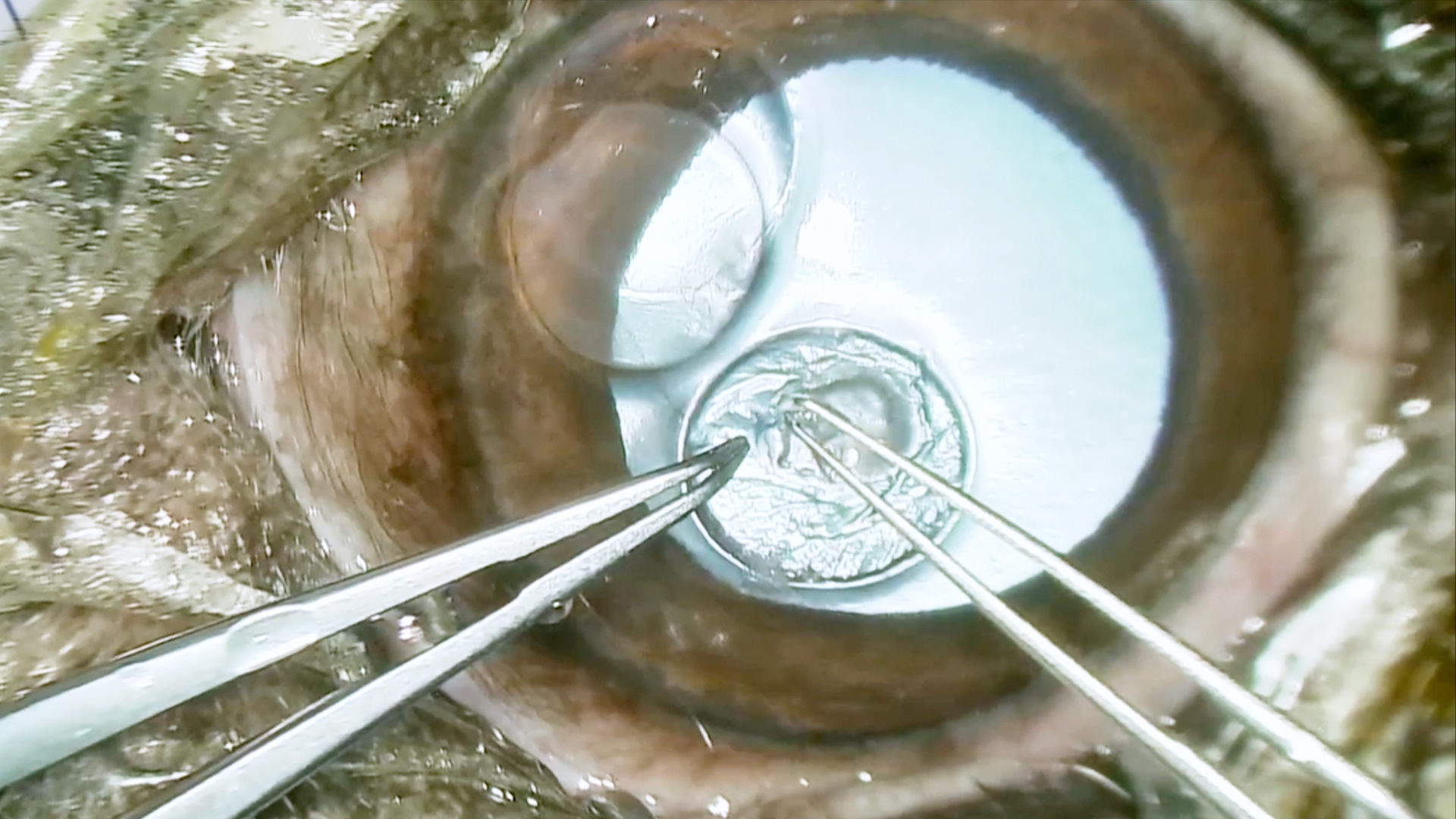

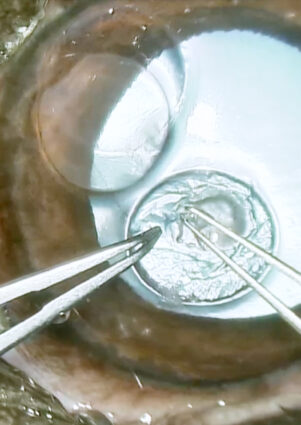

緑内障の外科治療〜強膜内シリコンボール挿入手術〜

緑内障の外科治療〜強膜内シリコンボール挿入手術〜

緑内障の外科治療〜強膜内シリコンボール挿入手術〜

緑内障の外科治療〜強膜内シリコンボール挿入手術〜小野啓

2024/01/05公開

緑内障の外科治療〜強膜内シリコンボール挿入手術〜

強膜内シリコンボール挿入術は緑内障外科治療の一つで、視覚喪失時の疼痛緩和を目的としています。この動画ではシリコンボール挿入の基本として、必要な器具・器材と術式の手順、シリコンボールの知識とサイズの決め方をしっかり復習。実際のオペ動画をもとに内容物摘出時の注意点やポイント、ピットフォールなどをお伝えしつつ、適応ができない病態や術後の経過・ケアについても丁寧に解説します。

眼科

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜自家表層移植術〜

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜自家表層移植術〜

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜自家表層移植術〜

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜自家表層移植術〜小野啓

2024/01/05公開

犬の潰瘍性角膜炎〜角膜自家表層移植術〜

角膜自家表層移植術は角膜結膜転移術とは異なり角膜のみで覆う術式で、透明度が高く強度が高いのが特徴です。この動画では、移植片の採取位置とその理由、必要な厚さ、トレパン刃とゴルフ刀を用いた採取方法、移植先の土台作り、移植のコツ、縫合のポイントまで、それぞれのピットフォールと共に1つずつ解説します。実際のオペ動画で小野先生の丁寧で鮮やかな手技をぜひお楽しみください。