- 2025/03/01公開

麻酔

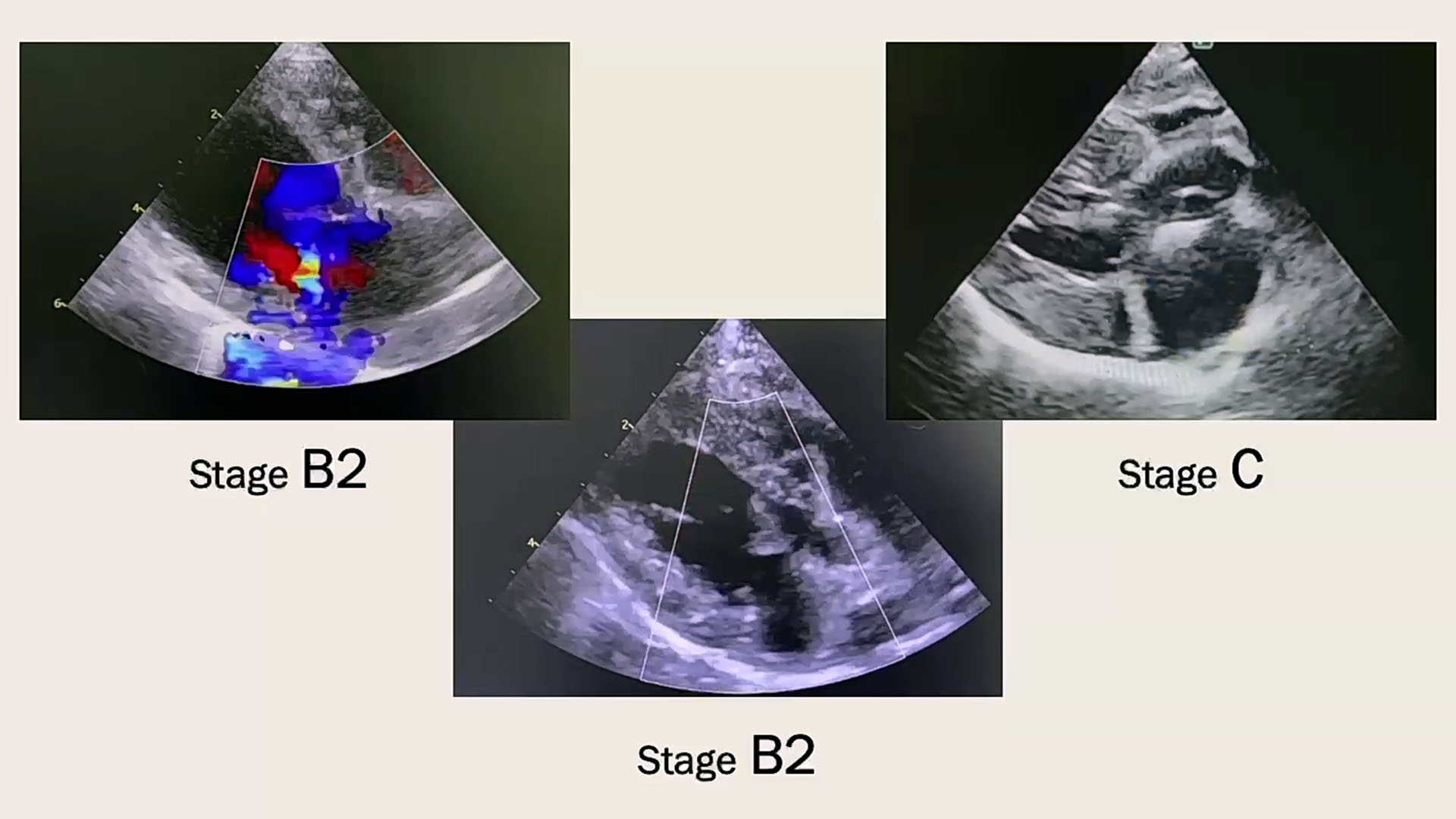

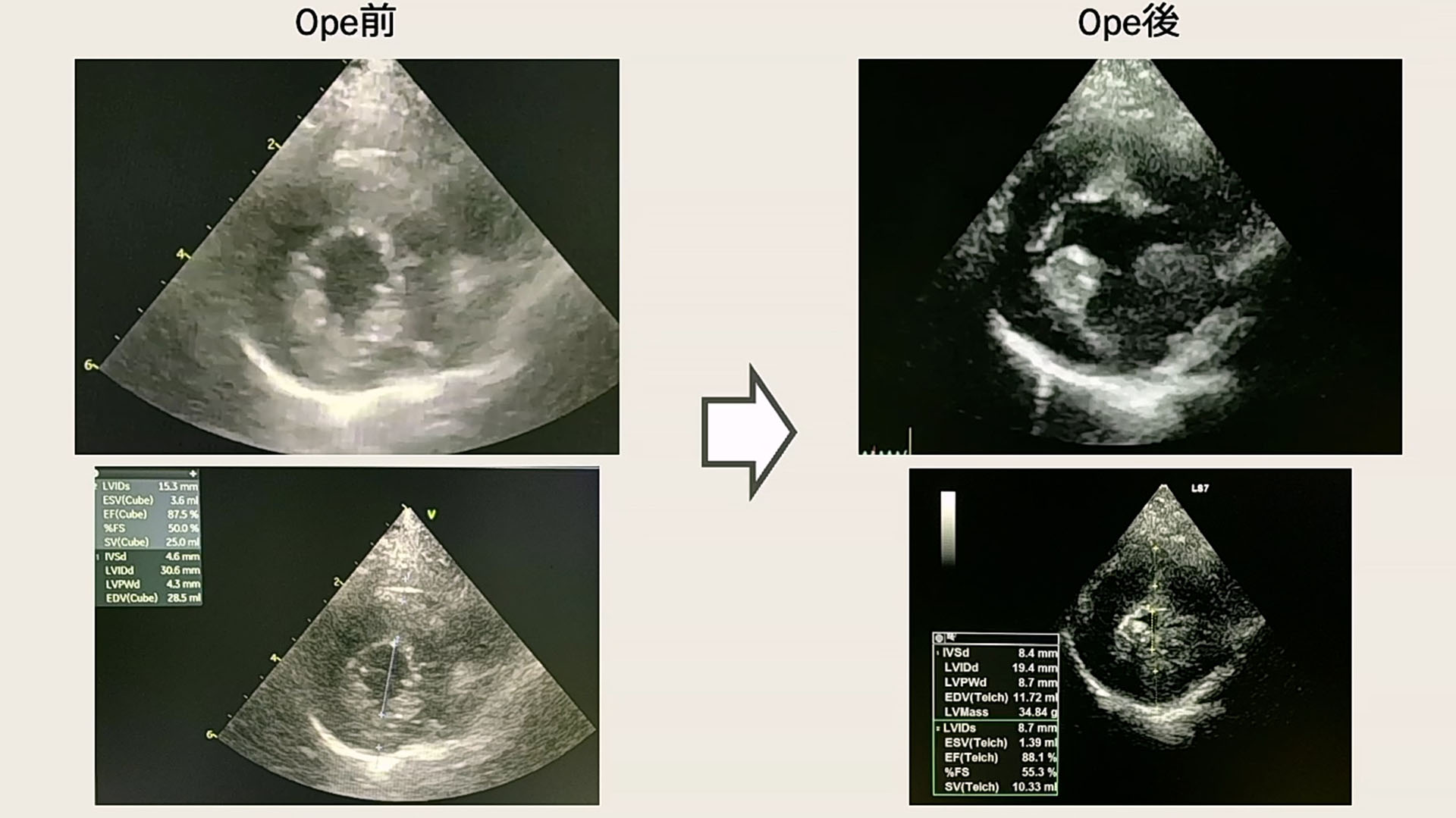

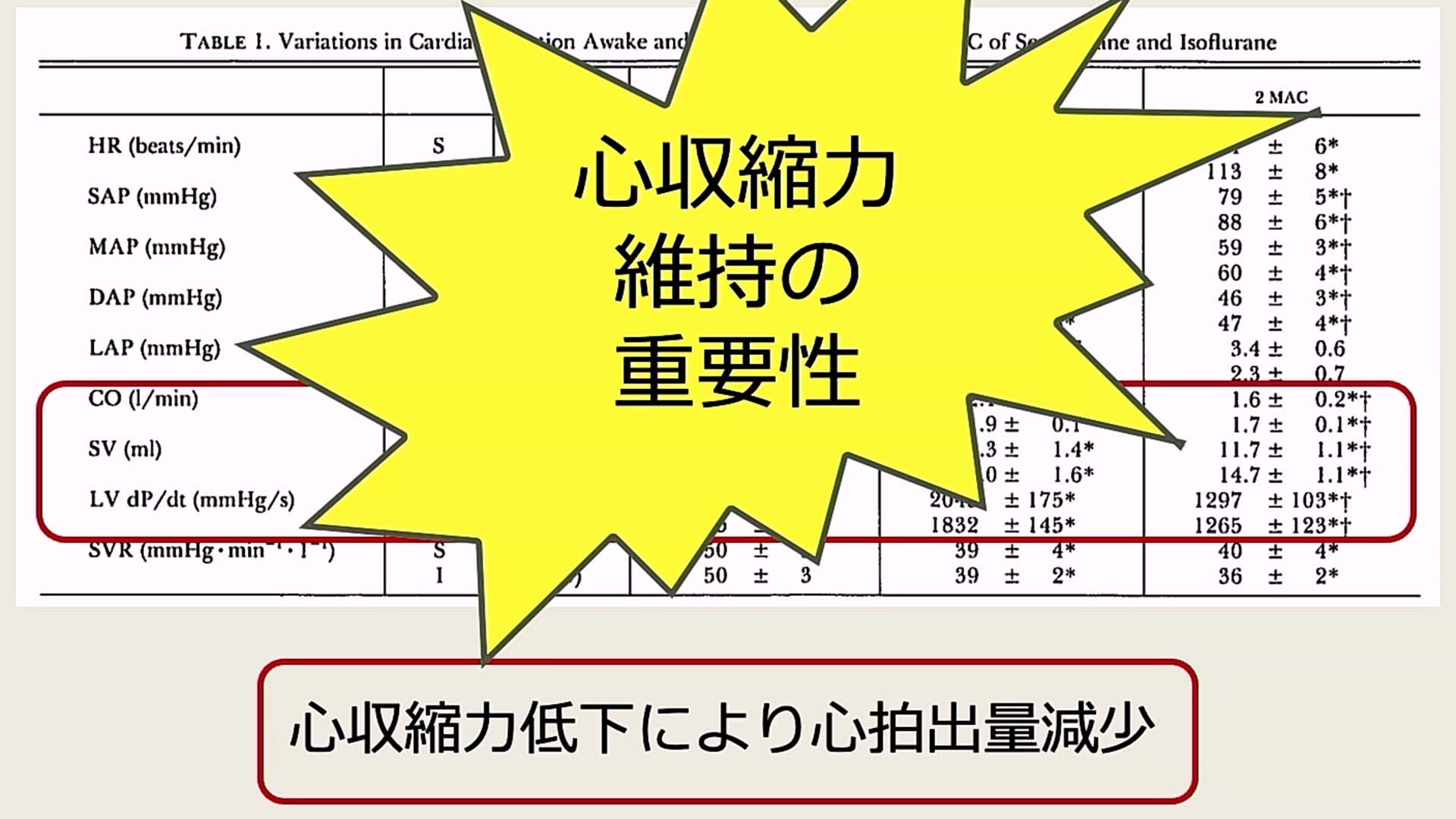

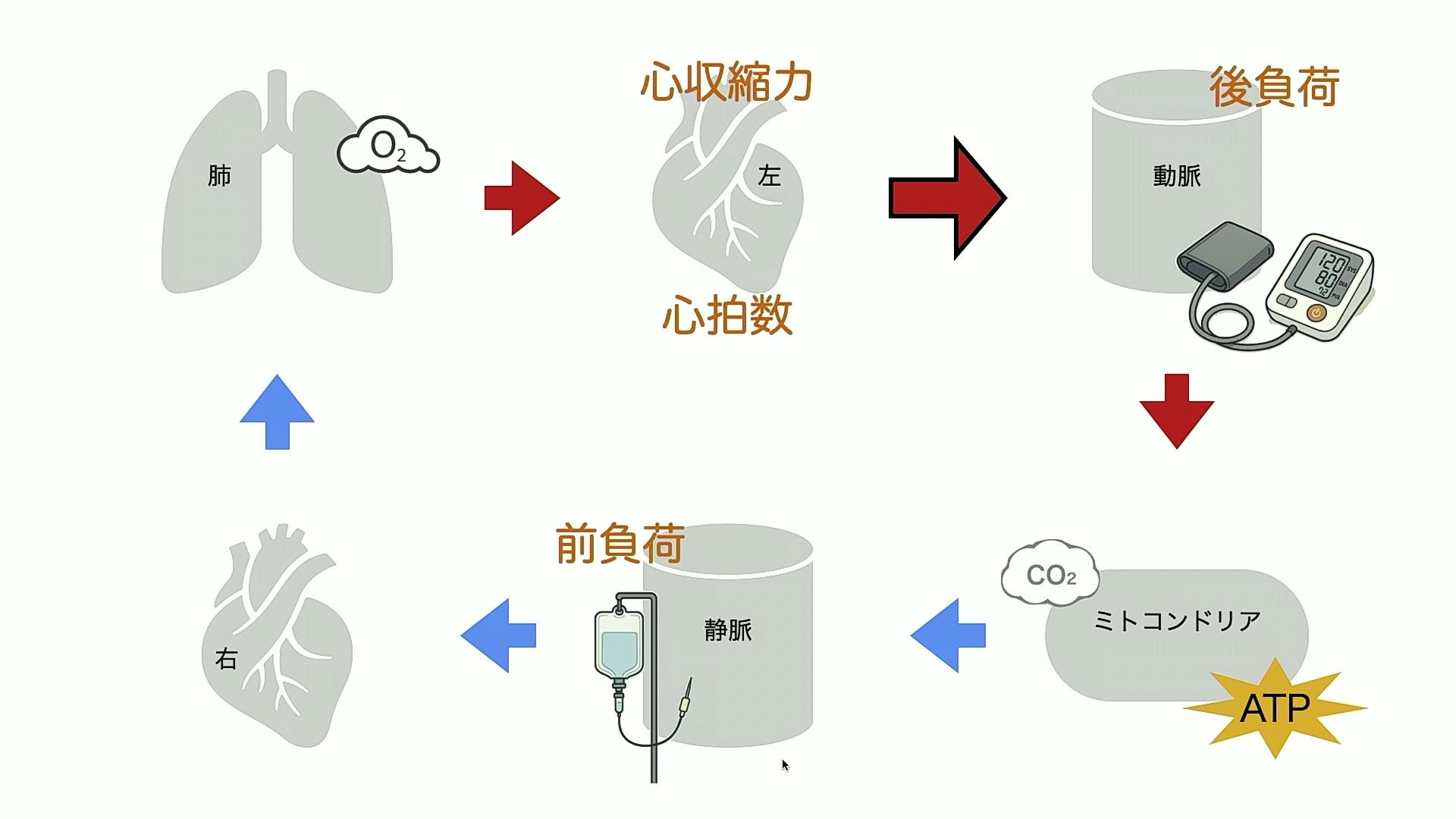

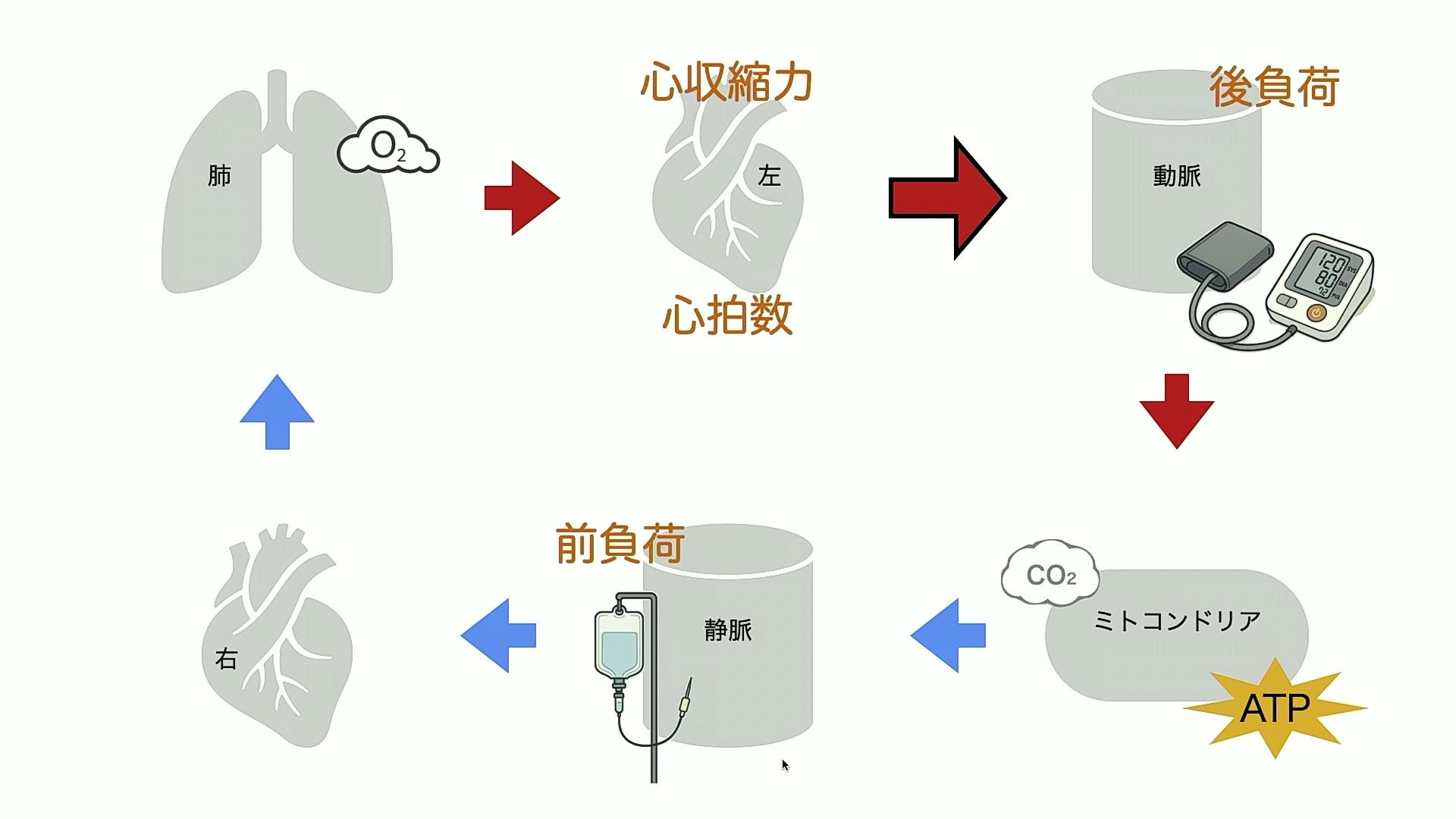

疾患別麻酔管理のコツ〜僧帽弁閉鎖不全症-Part2-〜

関連動画

麻酔

はじめての麻酔モニター(1)「SpO2〜経皮的動脈血酸素飽和度〜」

はじめての麻酔モニター(1)「SpO2〜経皮的動脈血酸素飽和度〜」

はじめての麻酔モニター(1)「SpO2〜経皮的動脈血酸素飽和度〜」

はじめての麻酔モニター(1)「SpO2〜経皮的動脈血酸素飽和度〜」波田 晃

はじめての麻酔モニター(1)「SpO2〜経皮的動脈血酸素飽和度〜」

麻酔中、「SpO₂は98%だから大丈夫」と思った瞬間に、症例が急変した経験はありませんか?SpO₂は麻酔モニターの中でも最も身近な指標ですが、その意味を正しく理解していないと、重大なトラブルを見逃すリスクがあります。SpO₂(経皮的動脈血酸素飽和度)は、ヘモグロビンに酸素が結合、、、

麻酔

はじめての麻酔モニター(3)「NIBP〜悲観血的動脈血圧〜」

はじめての麻酔モニター(3)「NIBP〜悲観血的動脈血圧〜」

はじめての麻酔モニター(3)「NIBP〜悲観血的動脈血圧〜」

はじめての麻酔モニター(3)「NIBP〜悲観血的動脈血圧〜」波田 晃

はじめての麻酔モニター(3)「NIBP〜悲観血的動脈血圧〜」

麻酔中、「SpO₂もEtCO₂も安定しているのに、なんとなく嫌な感じがする。」その違和感、NIBPが最初に教えてくれているかもしれません。非観血的動脈血圧(NIBP)は、単に数字を見るためのモニターではなく、「血液が臓器に届いているか」を判断するための重要な指標です。特に注目、、、

麻酔

はじめての麻酔モニター(2)「EtCO2〜終末呼気二酸化炭素分圧〜」

はじめての麻酔モニター(2)「EtCO2〜終末呼気二酸化炭素分圧〜」

はじめての麻酔モニター(2)「EtCO2〜終末呼気二酸化炭素分圧〜」

はじめての麻酔モニター(2)「EtCO2〜終末呼気二酸化炭素分圧〜」波田 晃

はじめての麻酔モニター(2)「EtCO2〜終末呼気二酸化炭素分圧〜」

麻酔中、SpO₂が安定しているのに突然状態が悪化した。。。そんな場面で、EtCO₂をきちんと見ていたでしょうか。EtCO₂(終末呼気二酸化炭素分圧)は、「ちゃんと換気できているか」だけでなく、「酸素が細胞に届き、ATPが作られているか」を反映する非常に重要な指標、、、

麻酔

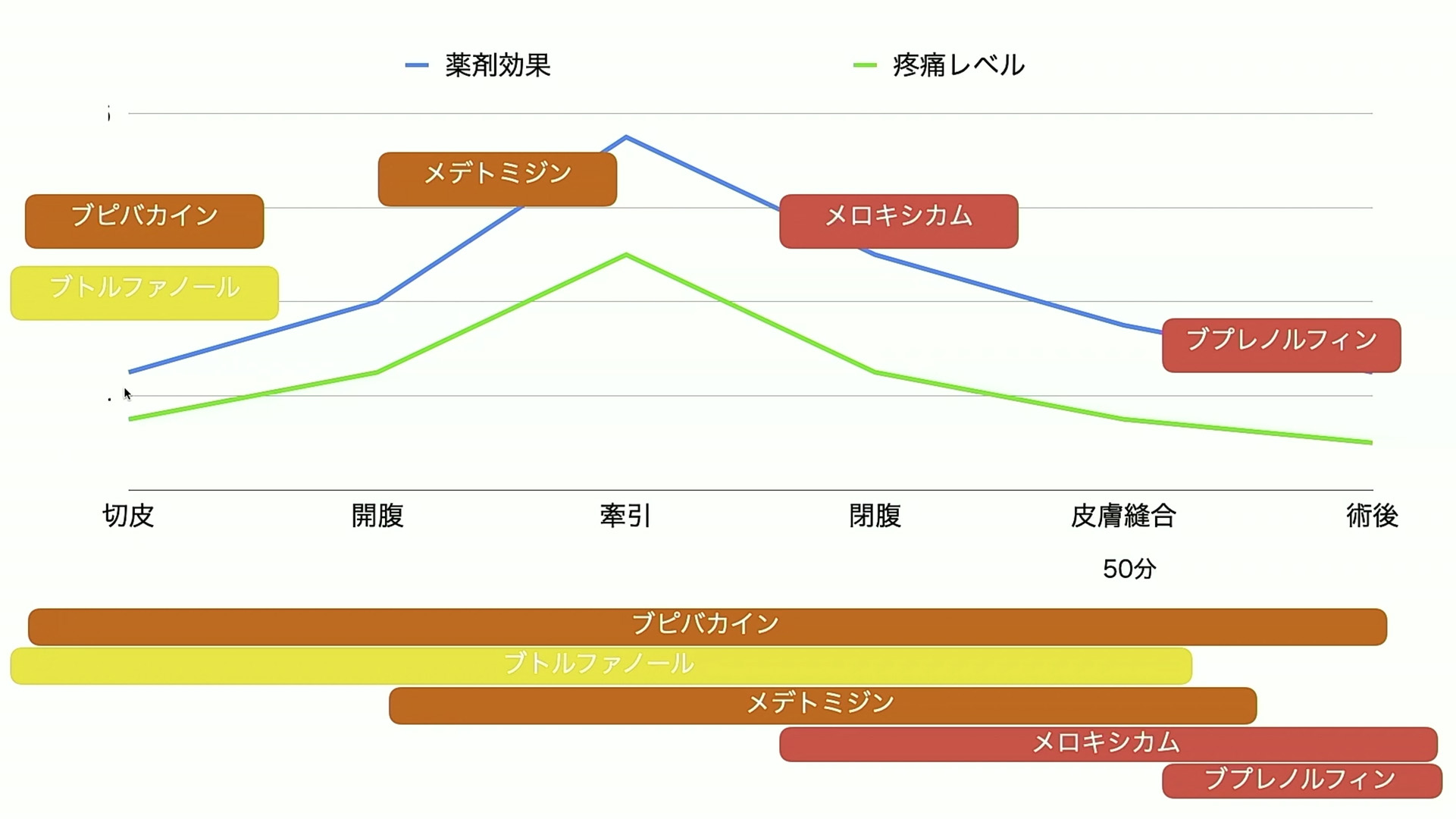

実症例の麻酔計画「軟部外科4〜犬の避妊手術〜」

実症例の麻酔計画「軟部外科4〜犬の避妊手術〜」

実症例の麻酔計画「軟部外科4〜犬の避妊手術〜」

実症例の麻酔計画「軟部外科4〜犬の避妊手術〜」波田 晃

実症例の麻酔計画「軟部外科4〜犬の避妊手術〜」

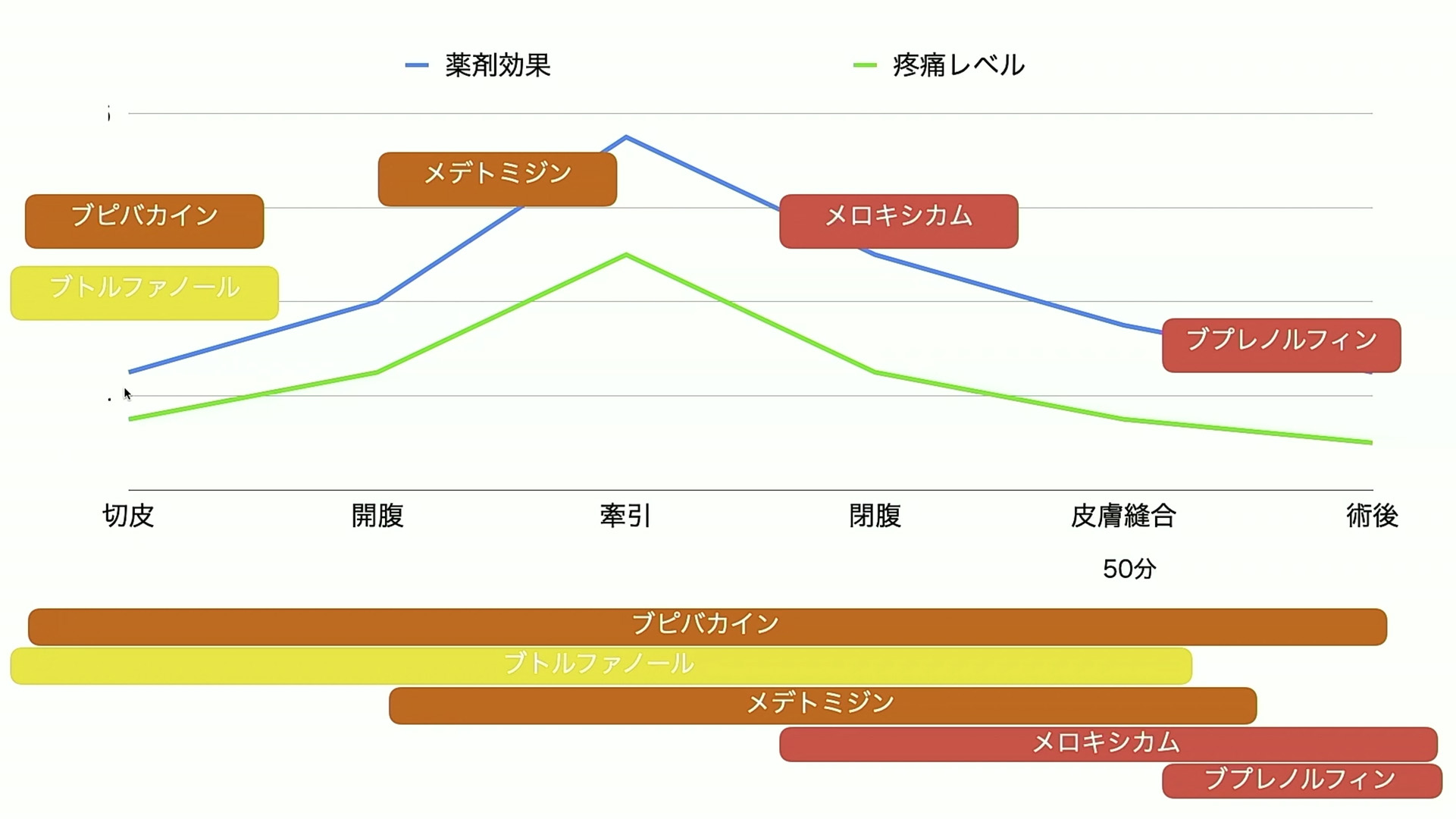

本動画では、圧倒的に症例数の多い犬の避妊手術を題材に、「この手術、麻酔どう考えていますか?」という視点から麻酔・鎮痛の考え方をご解説します。避妊手術はルーティンになりやすく、薬剤選択も病院ごとに固定されがちですが、本動画では「この薬が正解」という話ではなく、、、

麻酔

実症例の麻酔計画「軟部外科3〜尿管閉塞〜」

実症例の麻酔計画「軟部外科3〜尿管閉塞〜」

実症例の麻酔計画「軟部外科3〜尿管閉塞〜」

実症例の麻酔計画「軟部外科3〜尿管閉塞〜」波田 晃

実症例の麻酔計画「軟部外科3〜尿管閉塞〜」

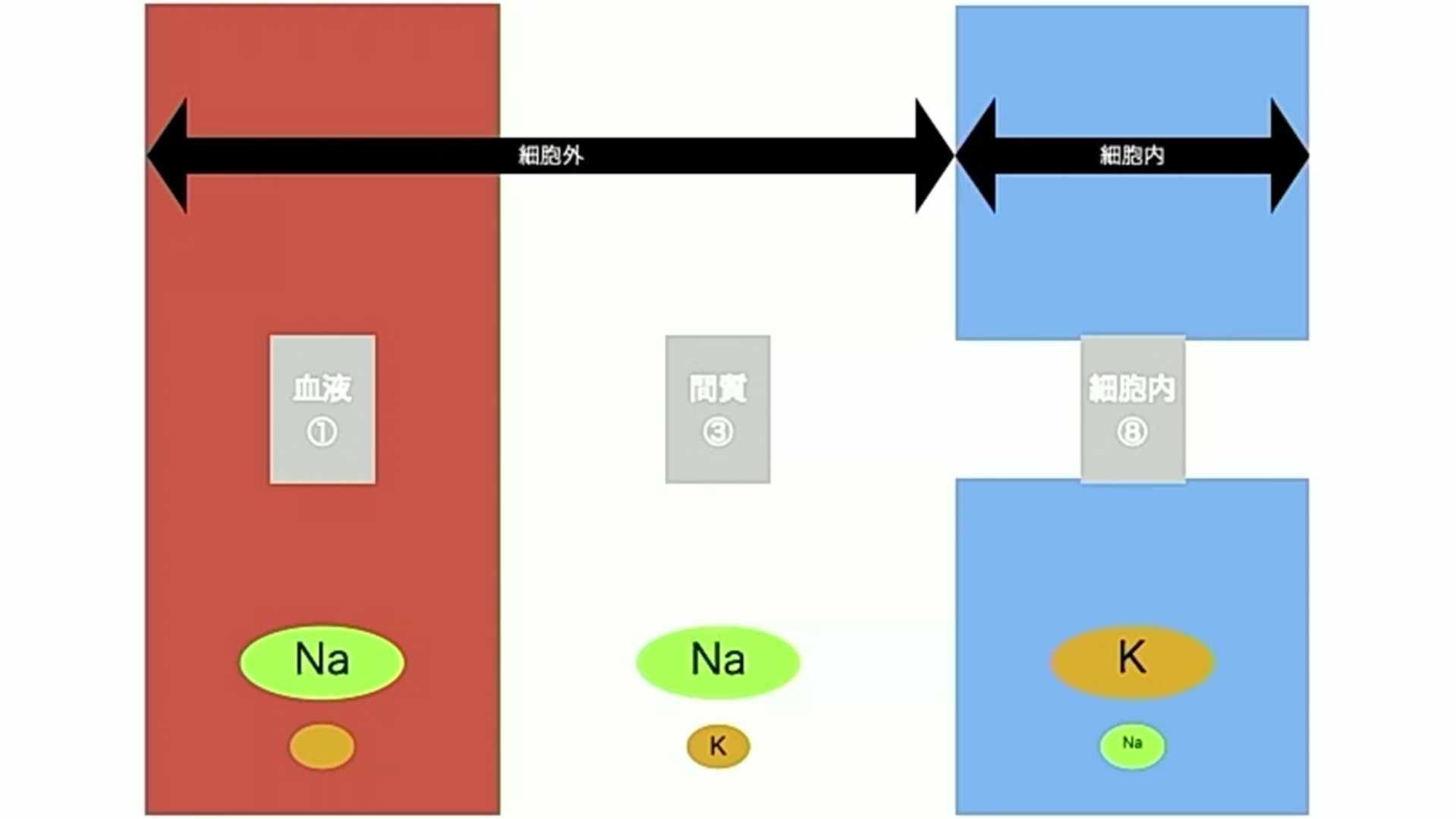

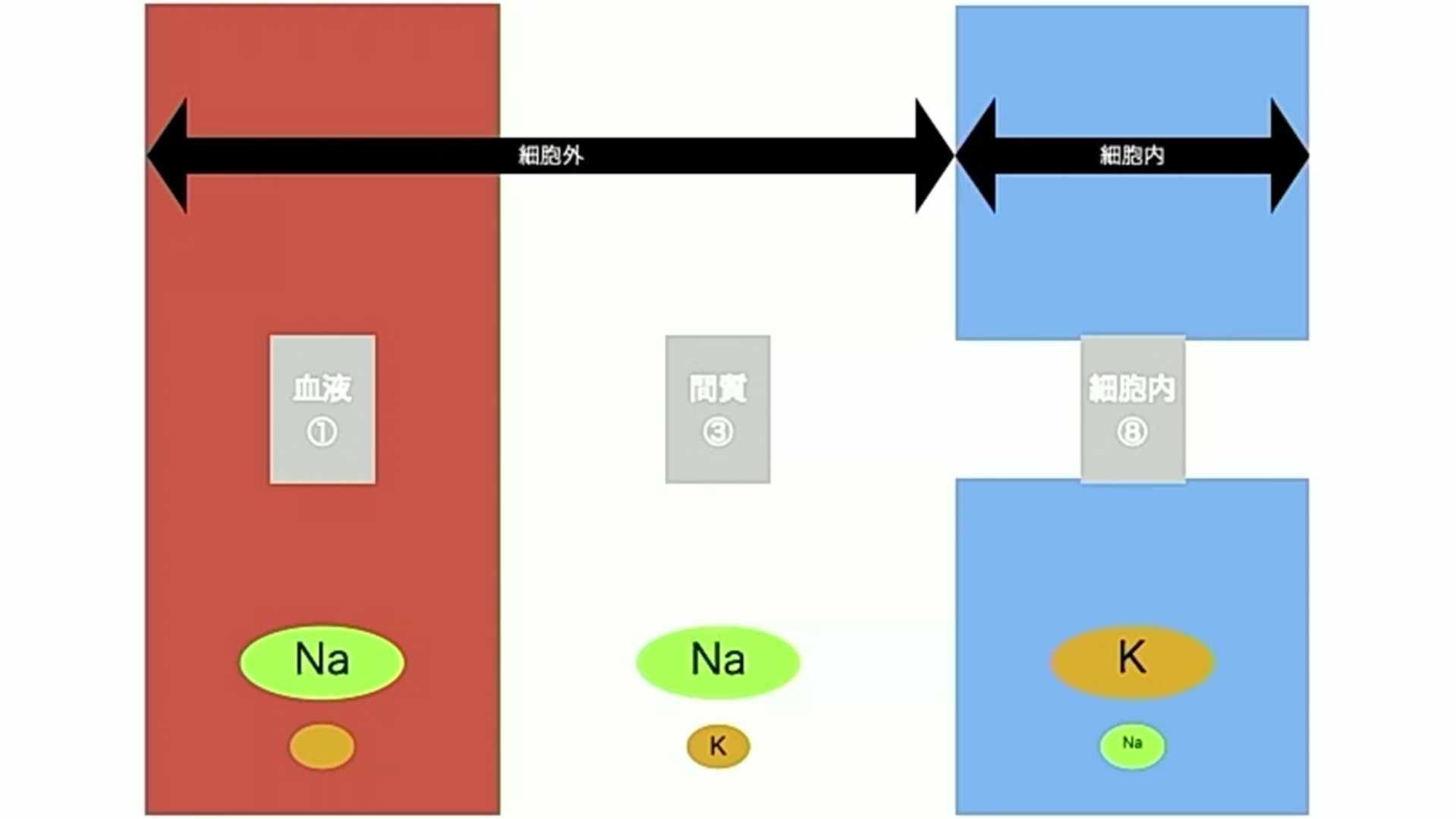

本動画では、猫の尿管閉塞症例を題材に、「この症例で何を怖がり、何を準備するのか」という視点から麻酔計画の組み立て方をご解説します。高カリウム血症、腎不全、胸腹水、代謝性アシドーシスといった複数の問題を同時に抱える症例に対し、どこから安定化を図り、どの薬剤を手元に、、、

麻酔

実症例の麻酔計画「整形外科3〜大腿骨頭切除〜」

実症例の麻酔計画「整形外科3〜大腿骨頭切除〜」

実症例の麻酔計画「整形外科3〜大腿骨頭切除〜」

実症例の麻酔計画「整形外科3〜大腿骨頭切除〜」波田 晃

実症例の麻酔計画「整形外科3〜大腿骨頭切除〜」

本動画では、股関節脱臼やレッグ・ペルテス病に対して行われる大腿骨頭切除術を題材に、周術期麻酔計画の考え方をご解説します。骨切除を伴う本手術は侵襲度が高く、術中・術後ともに強い疼痛管理が求められるため、「どこまで鎮痛を入れるか」「覚醒をどうコントロールするか、、、