- 2021/04/15公開

内科

震え・下痢・食欲不振を呈する中年齢トイプードル

関連動画

救急

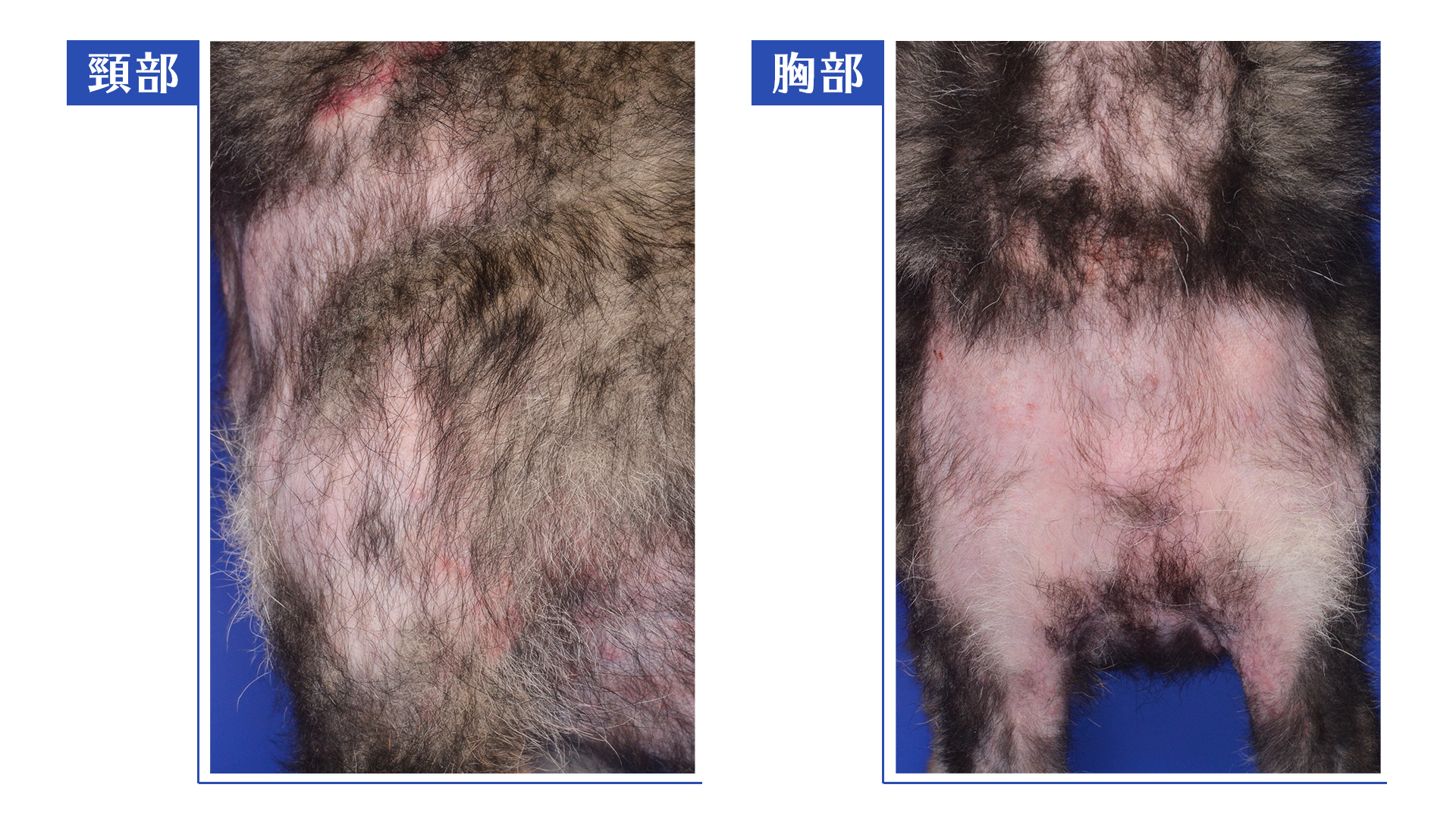

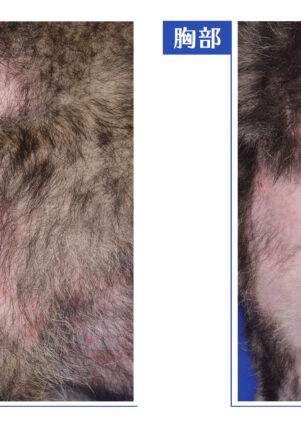

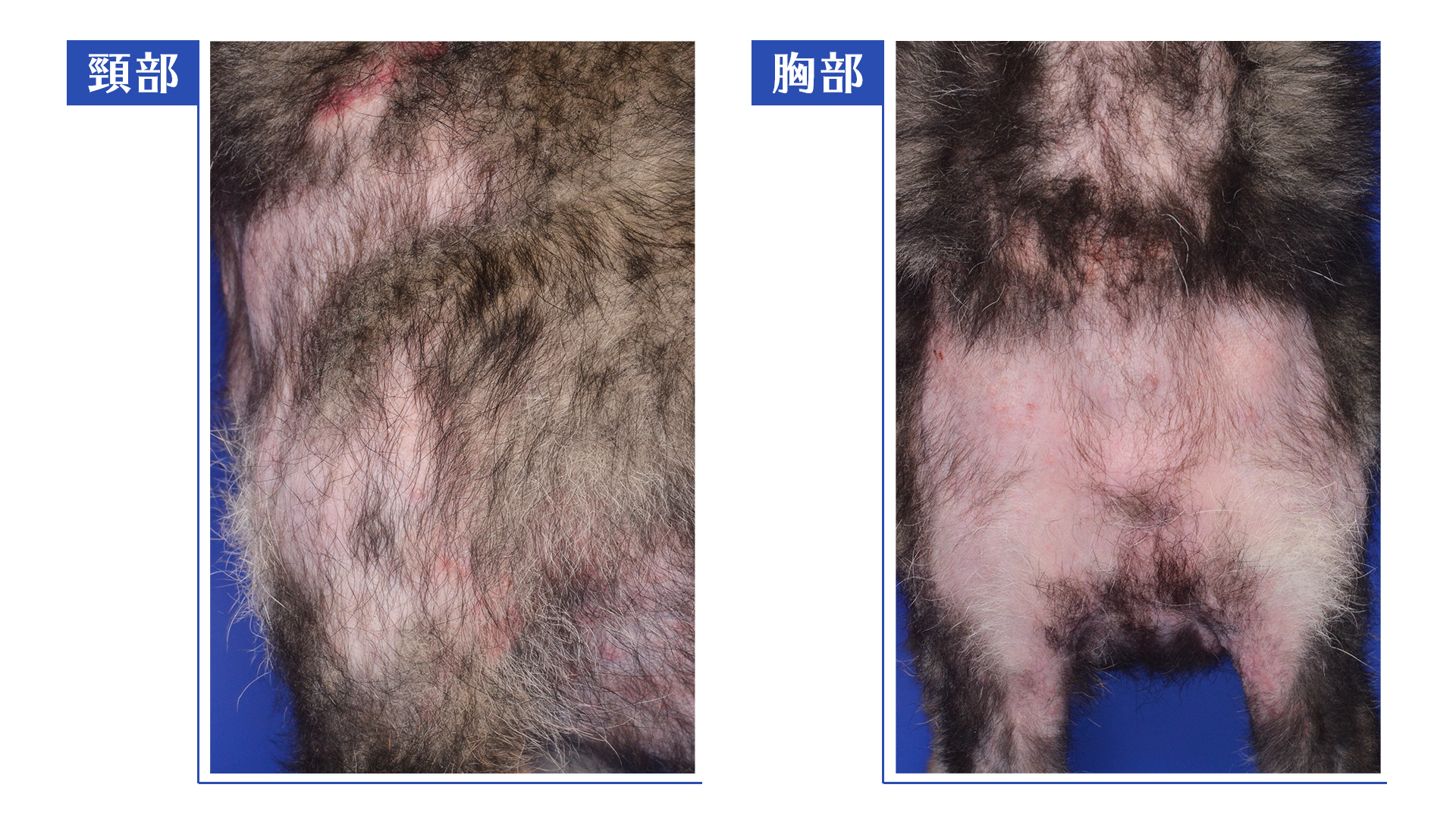

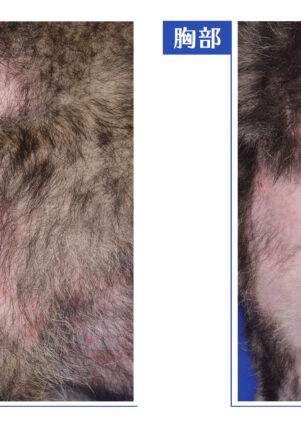

深部膿皮症から敗血症を発症し外科治療を行った犬

深部膿皮症から敗血症を発症し外科治療を行った犬

深部膿皮症から敗血症を発症し外科治療を行った犬

深部膿皮症から敗血症を発症し外科治療を行った犬杉浦洋明

深部膿皮症から敗血症を発症し外科治療を行った犬

「犬の膿皮症」はよく見られる皮膚疾患です。救急で来るケースは多くありませんが、今回は深部膿皮症から敗血症まで発症した症例をご紹介します。本症例では内科的治療が厳しく、病変部位が広がり致命的な事態になりうる為、来院5時間の時点で切除手術を実施しました。この症例のように広範囲切除するのはレアなケースですが、あくまで敗血症治療の二本柱として抗生剤投与とソースコントロールです。感染源の状況を踏まえると、病変が広がってしまった状況であれば外科的対処というものも考慮が必要です。

救急

低ナトリウム血症で痙攣重積を起こした犬

低ナトリウム血症で痙攣重積を起こした犬

低ナトリウム血症で痙攣重積を起こした犬

低ナトリウム血症で痙攣重積を起こした犬杉浦洋明

低ナトリウム血症で痙攣重積を起こした犬

この動画では「痙攣重積」についてお話しします。痙攣を起こした理由として、脳疾患以外に考えられるのが低血糖、低ナトリウム血症、高アンモニア血症3つです。本症例では低ナトリウム血症の数値は異様に目立ちます。なんで低ナトリウム血症になってしまったのか?ここでは、その原因を考察する3つの手順について詳しくご解説していきます。

救急

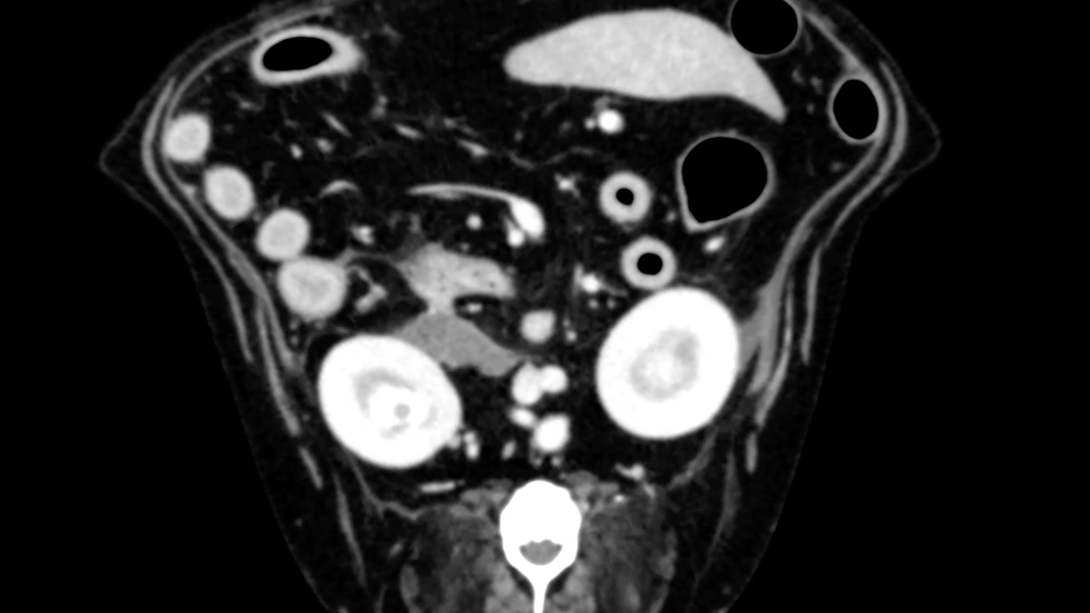

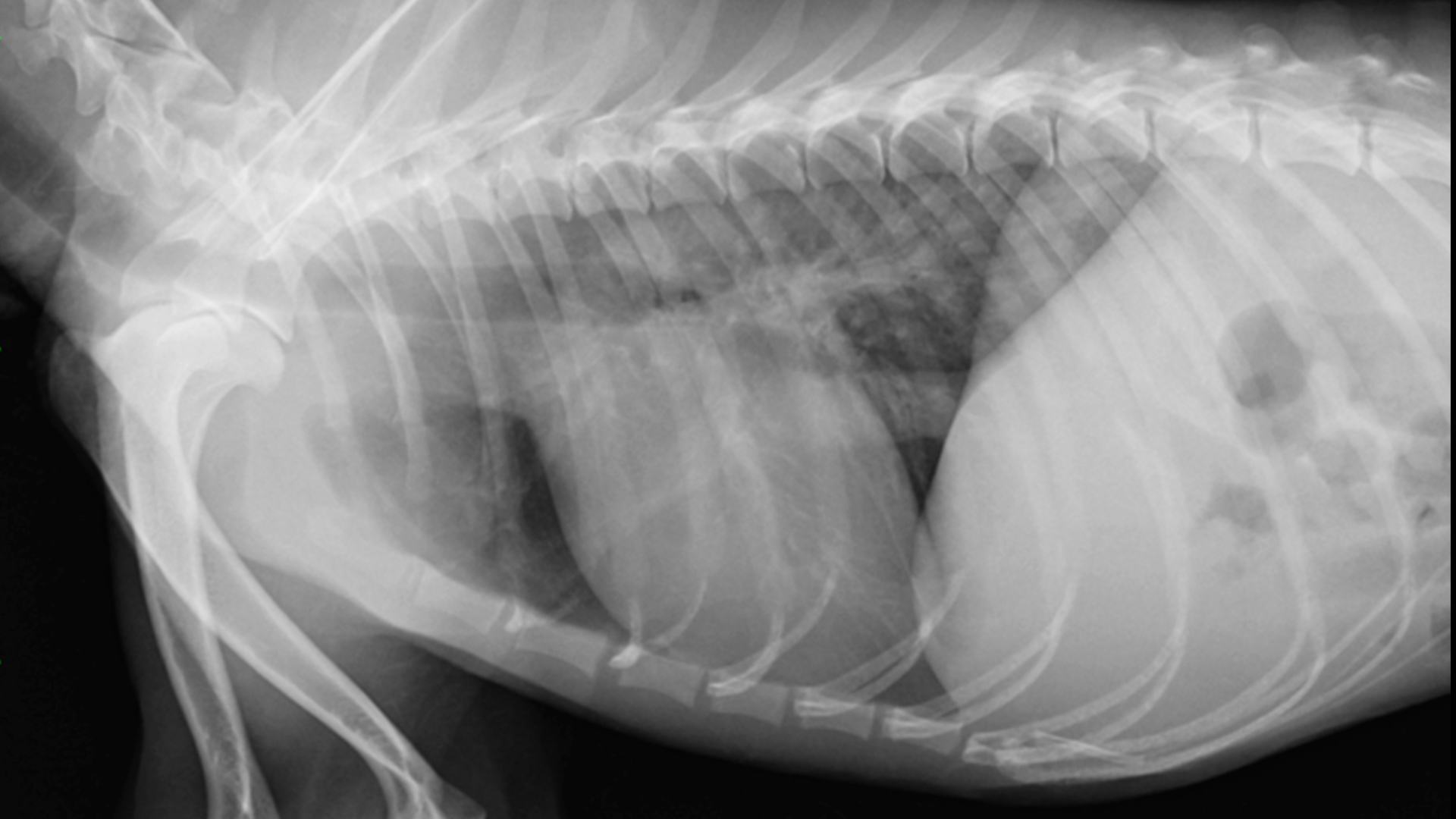

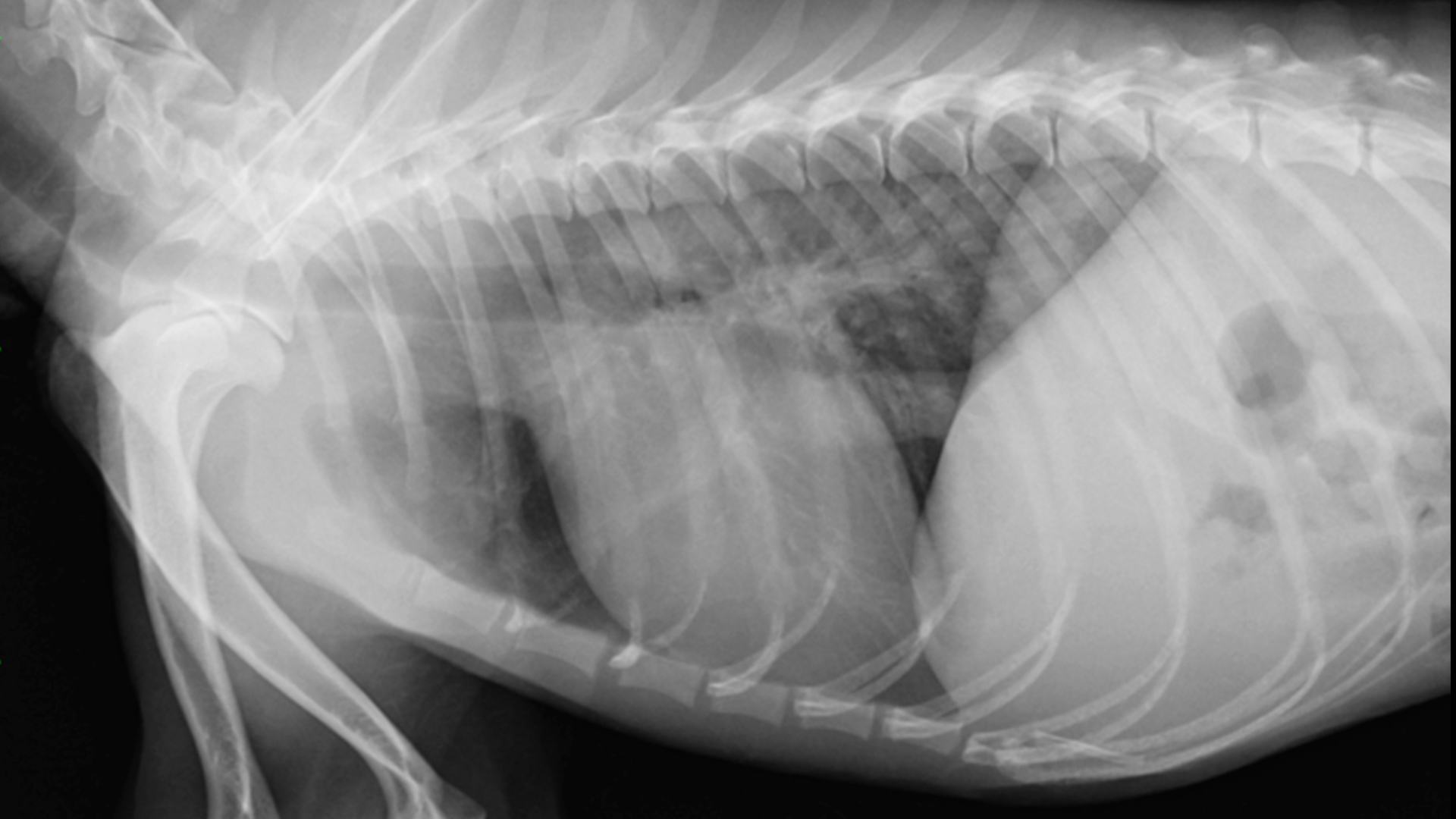

パン生地中毒の犬

パン生地中毒の犬

パン生地中毒の犬

パン生地中毒の犬杉浦洋明

パン生地中毒の犬

犬の救急症例で非常に多いのは誤飲誤食による中毒です。今回は、かなりマニアックな「パン生地中毒」についてお話しします。パン生地中毒の本質はアルコール中毒だという認識が必要ですが、その他想定されるトラブルもあります。ここでは、パン生地中毒の特徴をご紹介した後に、実症例を通して、救急現場での処置や治療戦略、胃洗浄の注意点、さらに入院管理について詳しくご解説します。

皮膚

犬種からみた痒みの評価[柴犬]2

犬種からみた痒みの評価[柴犬]2

犬種からみた痒みの評価[柴犬]2

犬種からみた痒みの評価[柴犬]2村山信雄

犬種からみた痒みの評価[柴犬]2

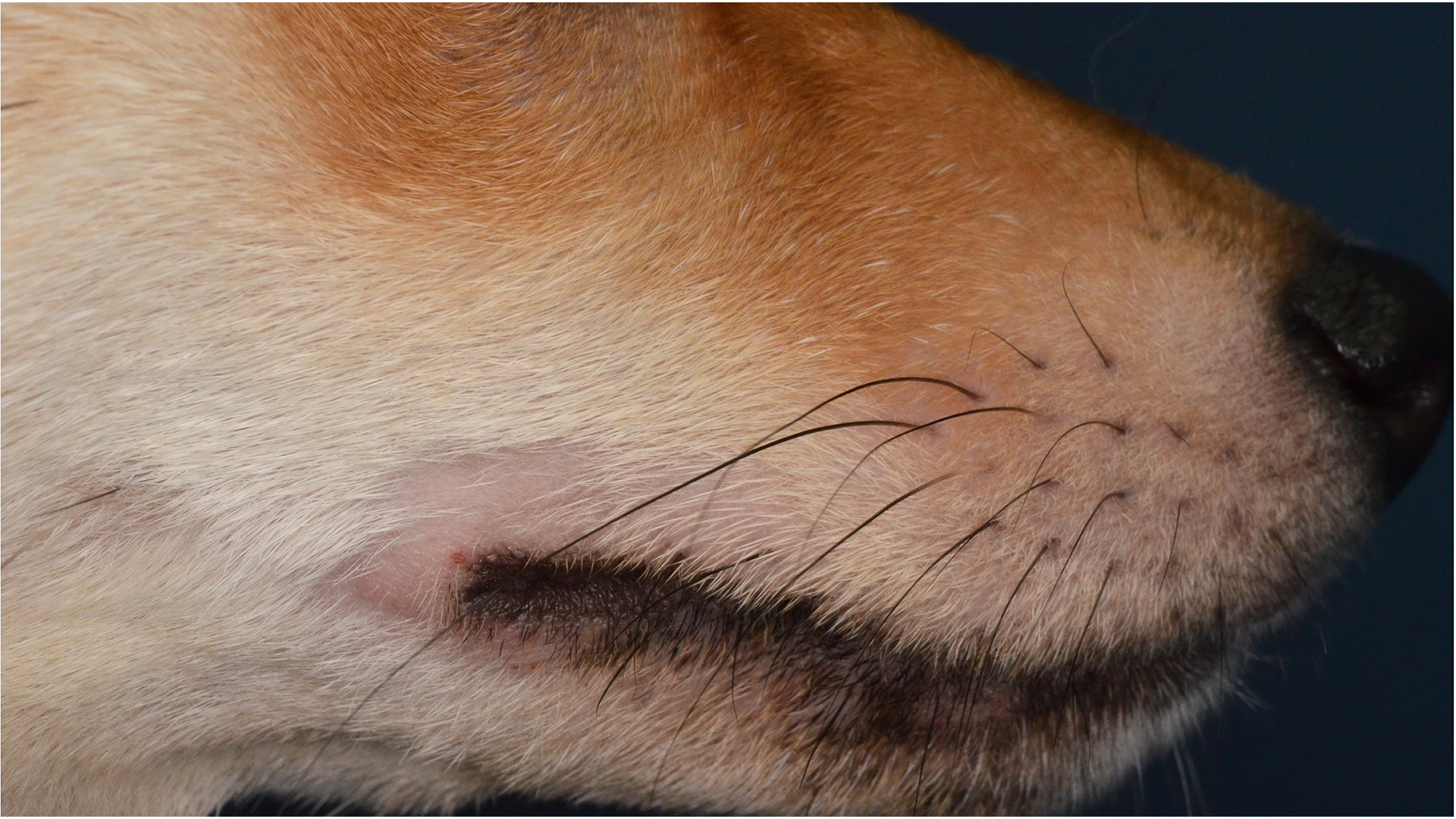

本映像では、痒みの評価方法について「年齢・性別・犬種」に分けて詳しくお話をします。ご紹介する症例は眼囲の痒みを主訴に来院した1歳齢避妊雌の柴犬です。両眼に色素沈着・脱毛があり、さらに左右差があった場合何を考え、どんな診療を行うのか。そしてどんな治療法が適応されるのか?これらについて症例をもとにお伝えし、痒みの管理が出来なくなった時のポイントも併せてご解説します。

皮膚

犬種からみた痒みの評価[柴犬]5

犬種からみた痒みの評価[柴犬]5

犬種からみた痒みの評価[柴犬]5

犬種からみた痒みの評価[柴犬]5村山信雄

犬種からみた痒みの評価[柴犬]5

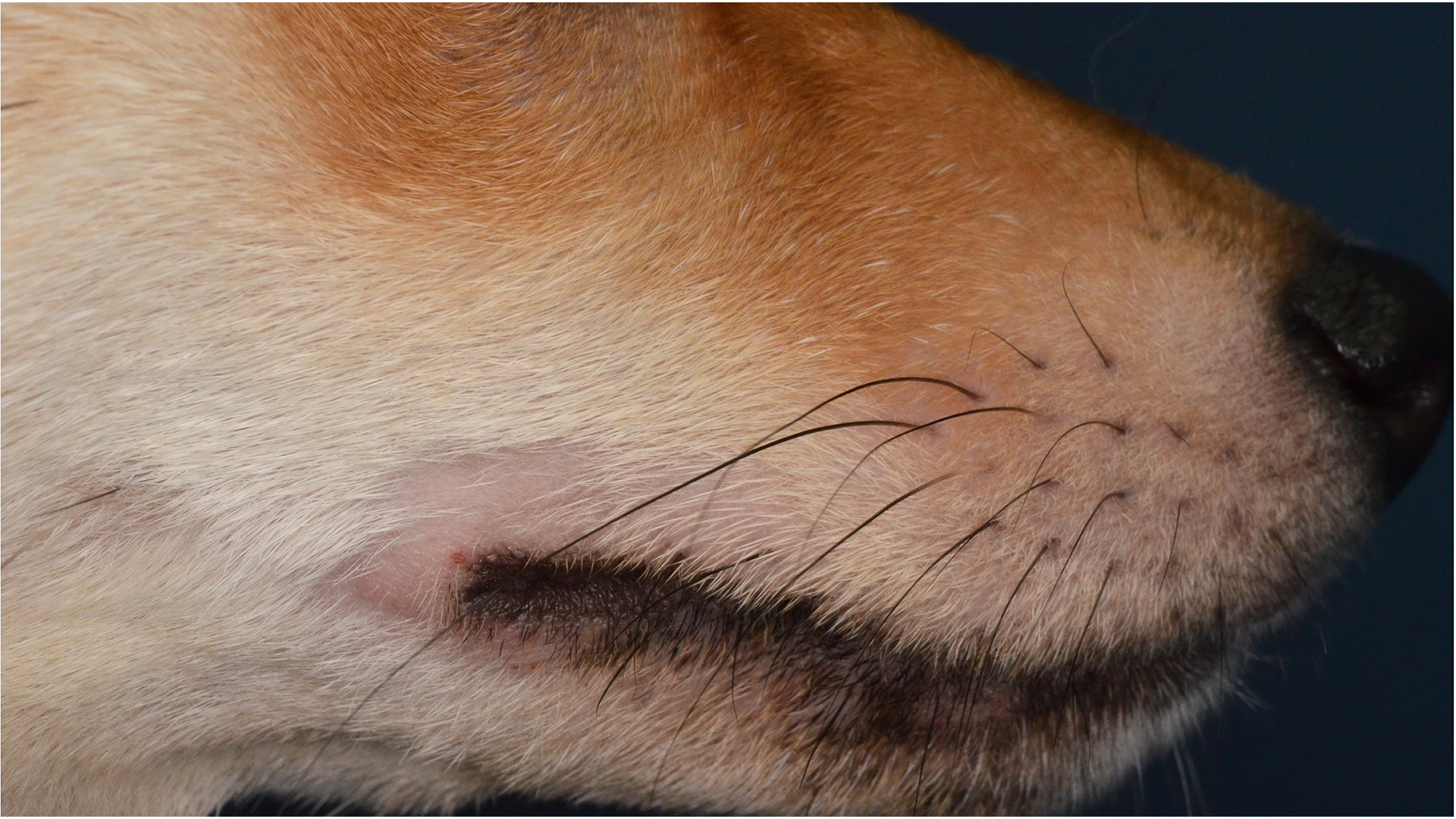

柴犬で最後の症例は、現在治療継続中の避妊雌です。犬アトピー性皮膚炎は痒みの重症度や治療の選択肢が患者によって多岐にわたりますが、そんな中で専門医でも苦慮する症例をご紹介します。[犬アトピー性皮膚炎+多汗/脂漏]とうい超難関で考える第一選択薬は?犬アトピー性皮膚炎は一生の病気です。一生付き合うためにも犬アトピー性皮膚炎を取り巻く9つの要因をしっかり整理しながら今の状況にうまく対応する方法をお伝えします。

皮膚

犬種からみた痒みの評価[柴犬]1

犬種からみた痒みの評価[柴犬]1

犬種からみた痒みの評価[柴犬]1

犬種からみた痒みの評価[柴犬]1村山信雄

犬種からみた痒みの評価[柴犬]1

今回のシリーズは、特に遭遇する頻度の高い柴犬にフォーカスし、講師先生が実際に診察・治療した5つの症例をご紹介します。柴犬の痒みは犬アトピー性皮膚炎が中心に始まることから、ここでは犬アトピー性皮膚炎に関する症例をもとに、痒みの基本的な病気の「考え方・評価方法・診断・治療法」について解説していきます。まず1つ目は典型的な犬アトピー性皮膚炎の症例をみながら、病態や薬の選択の仕方などについてお話をします。