- 2023/08/15公開

外科

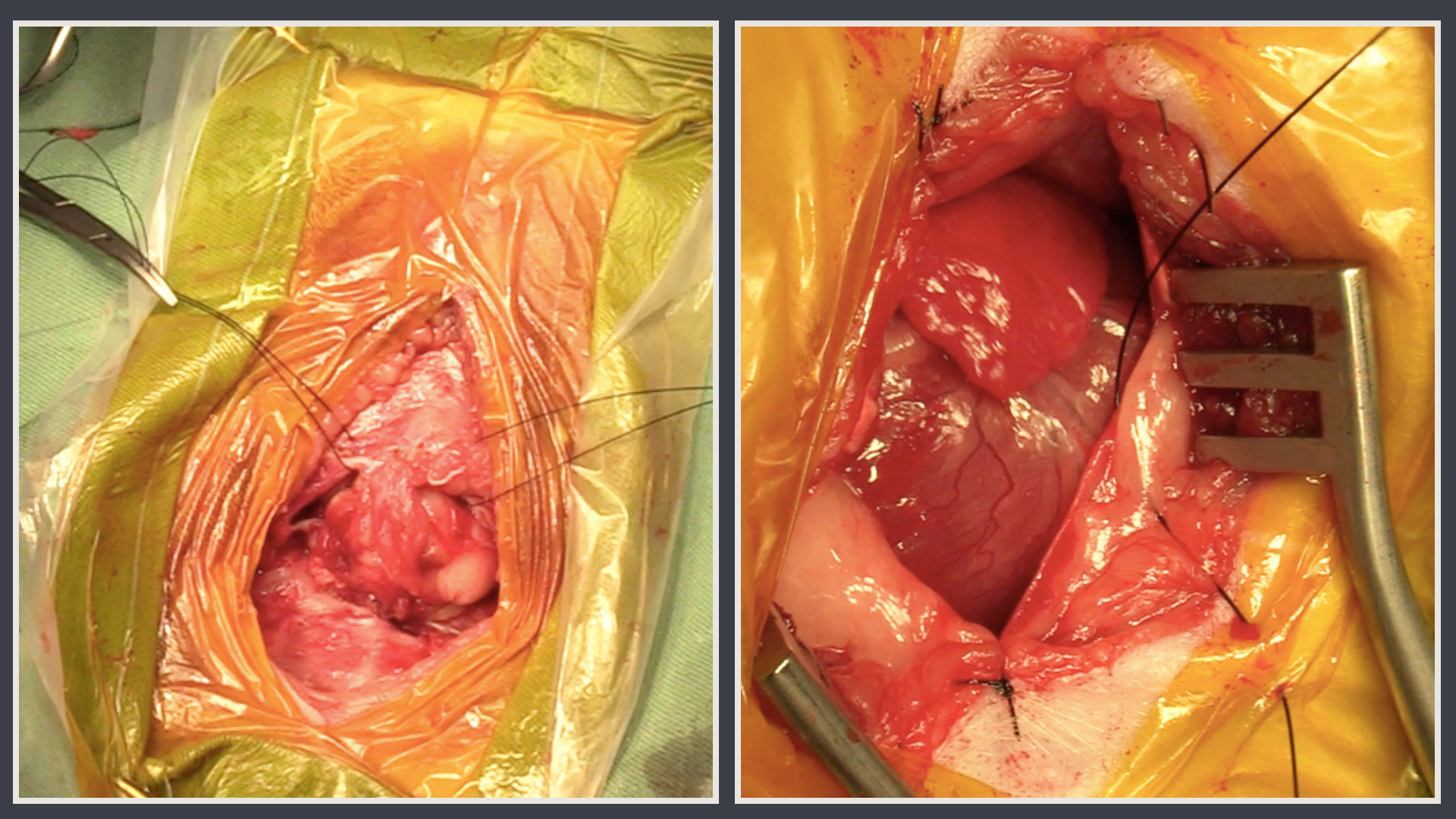

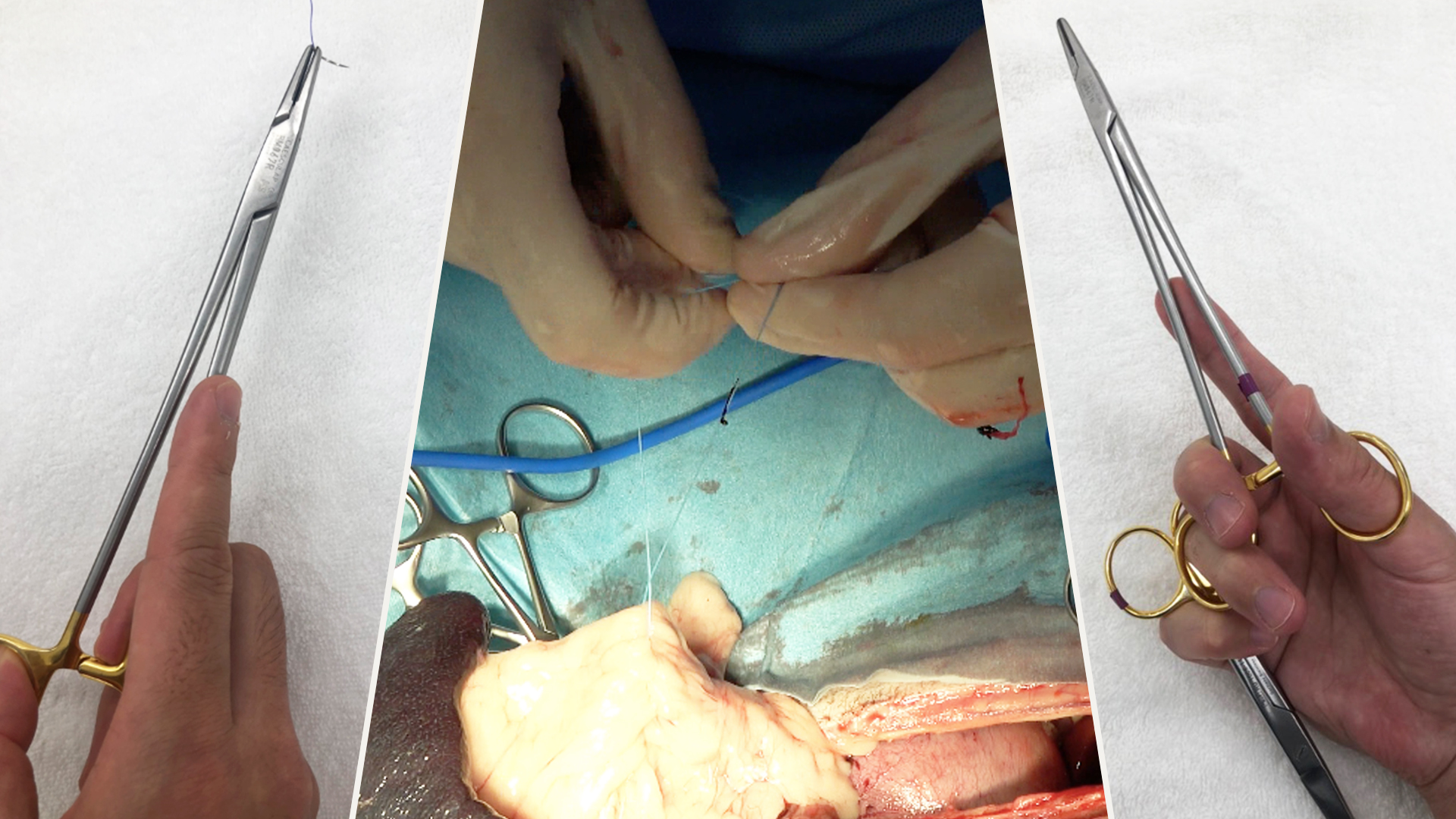

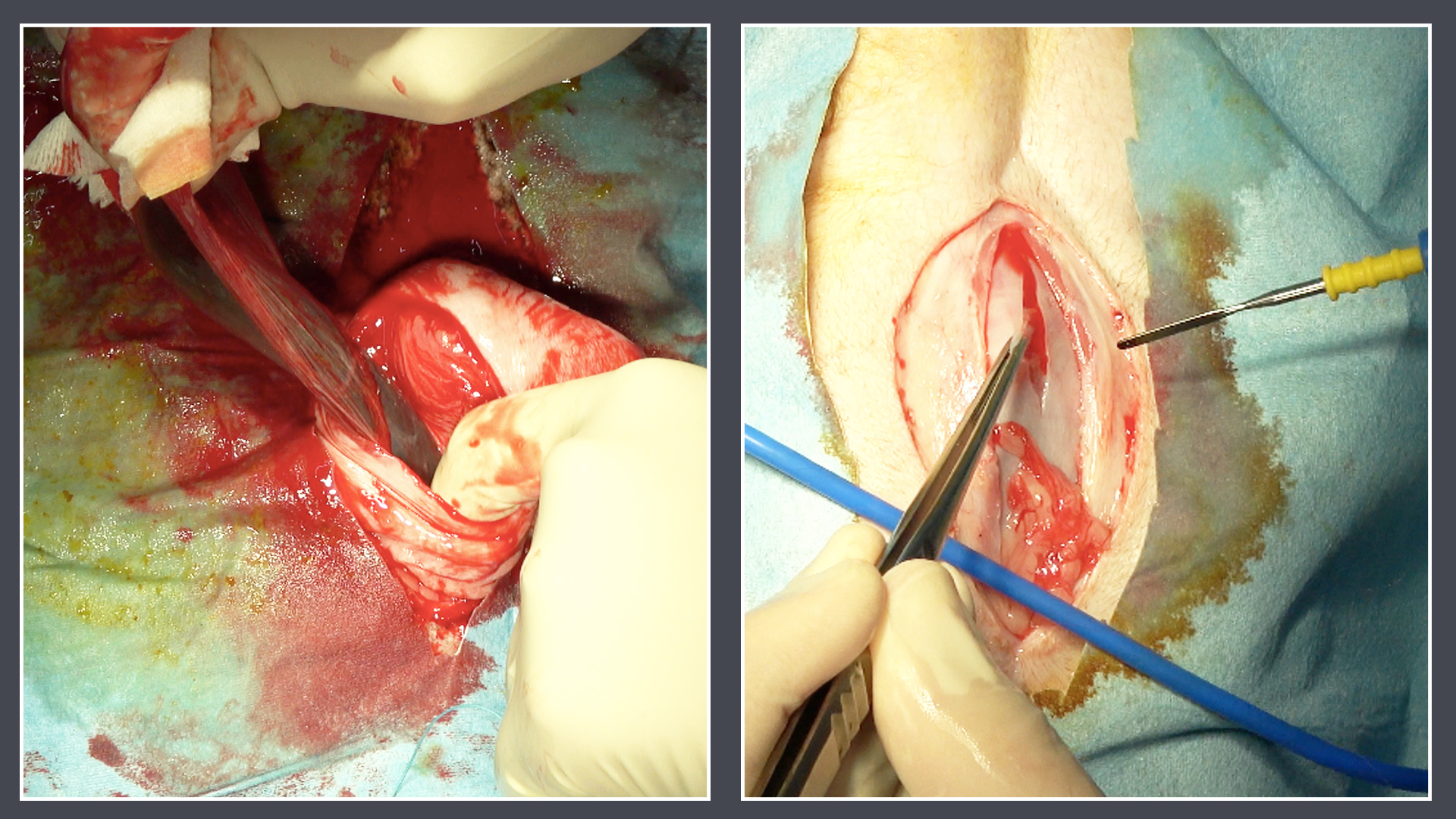

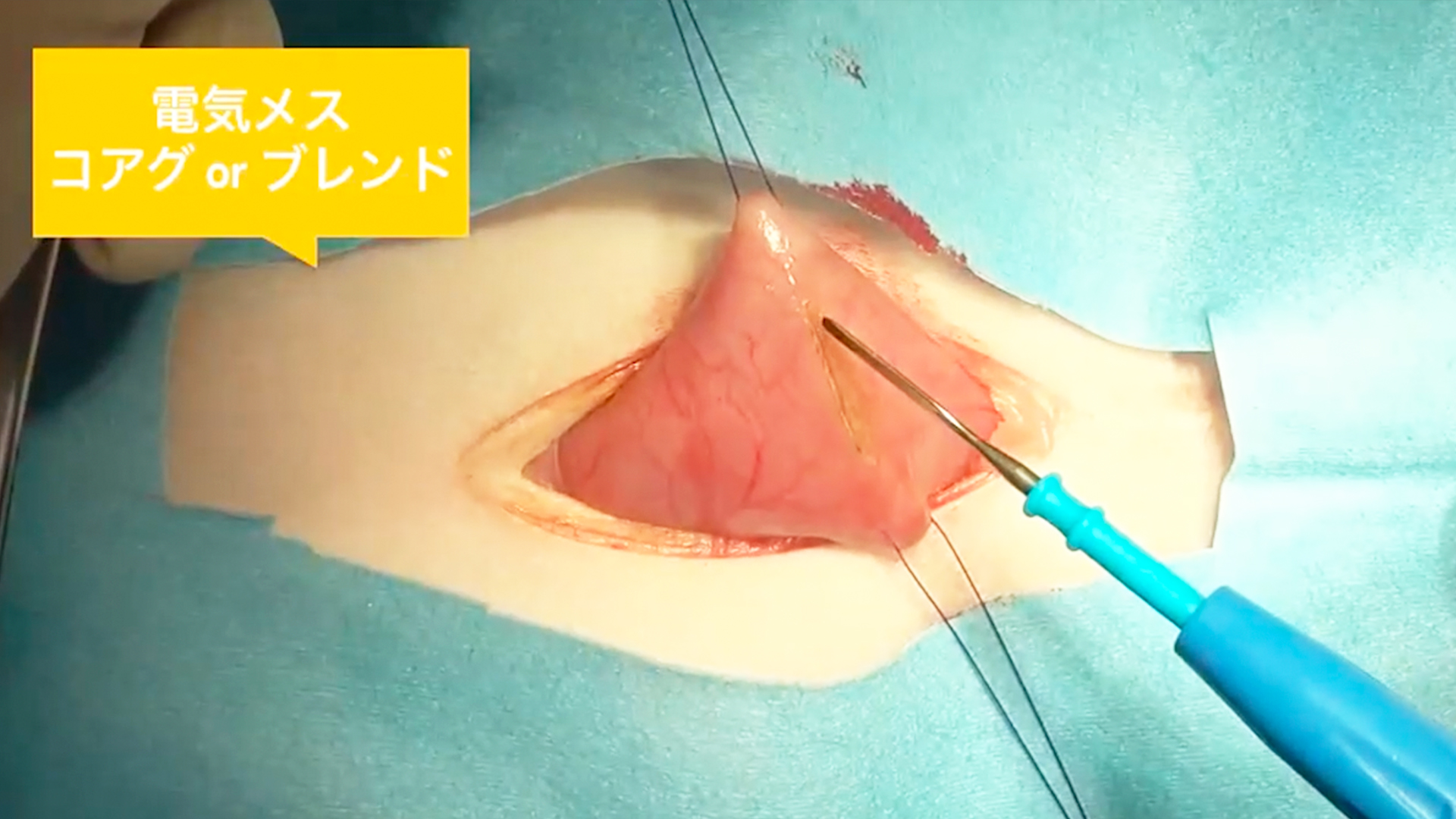

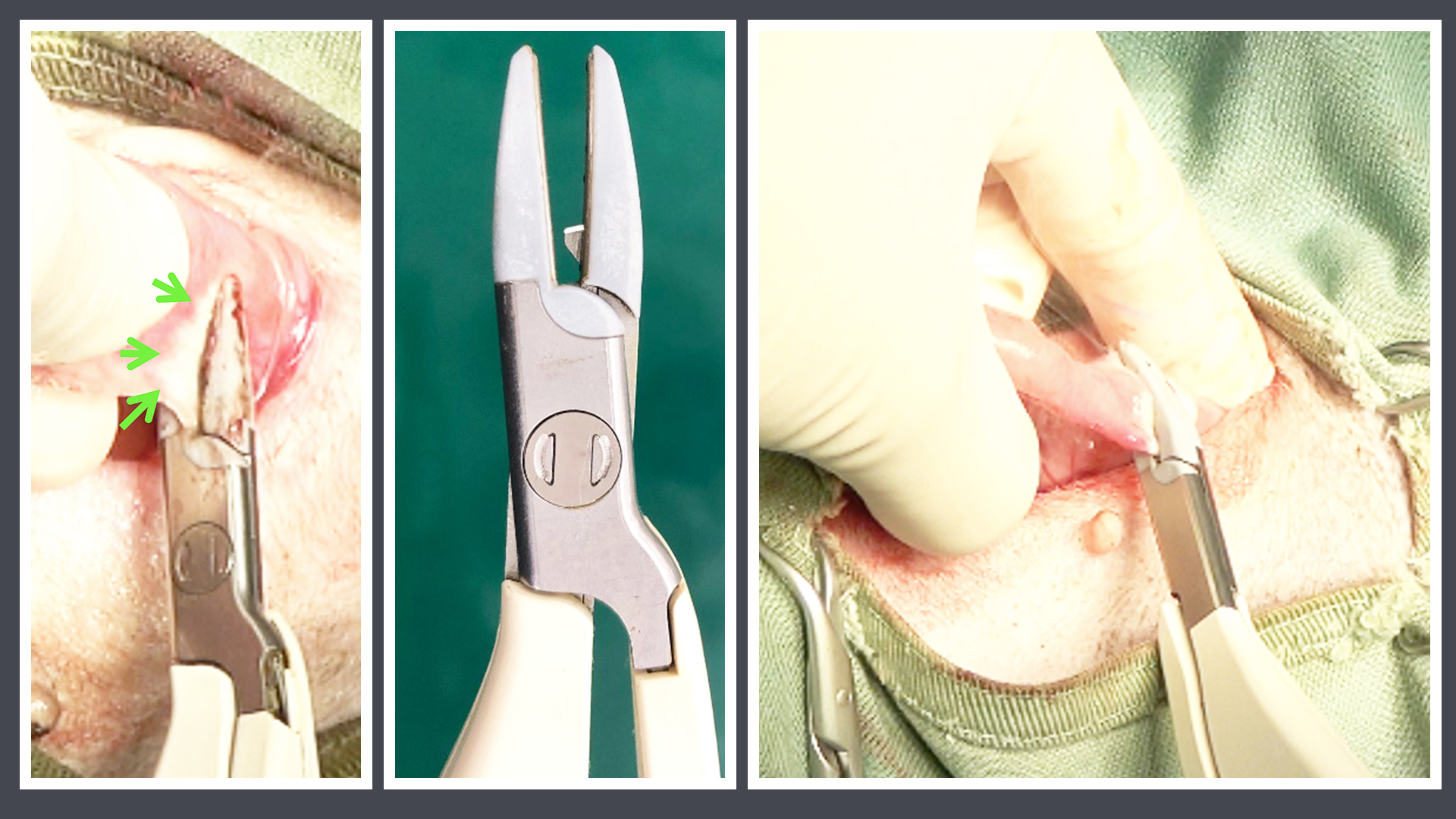

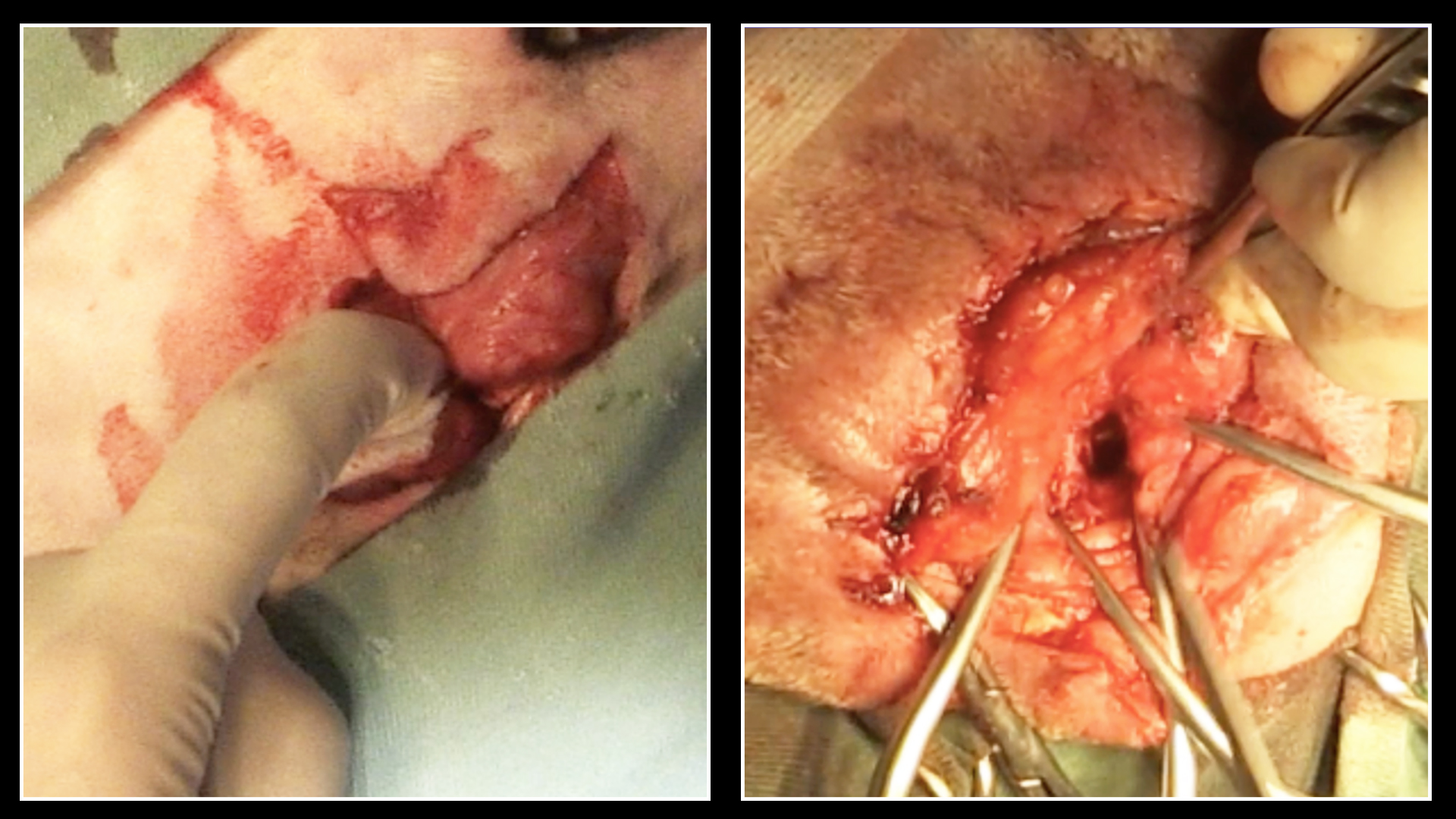

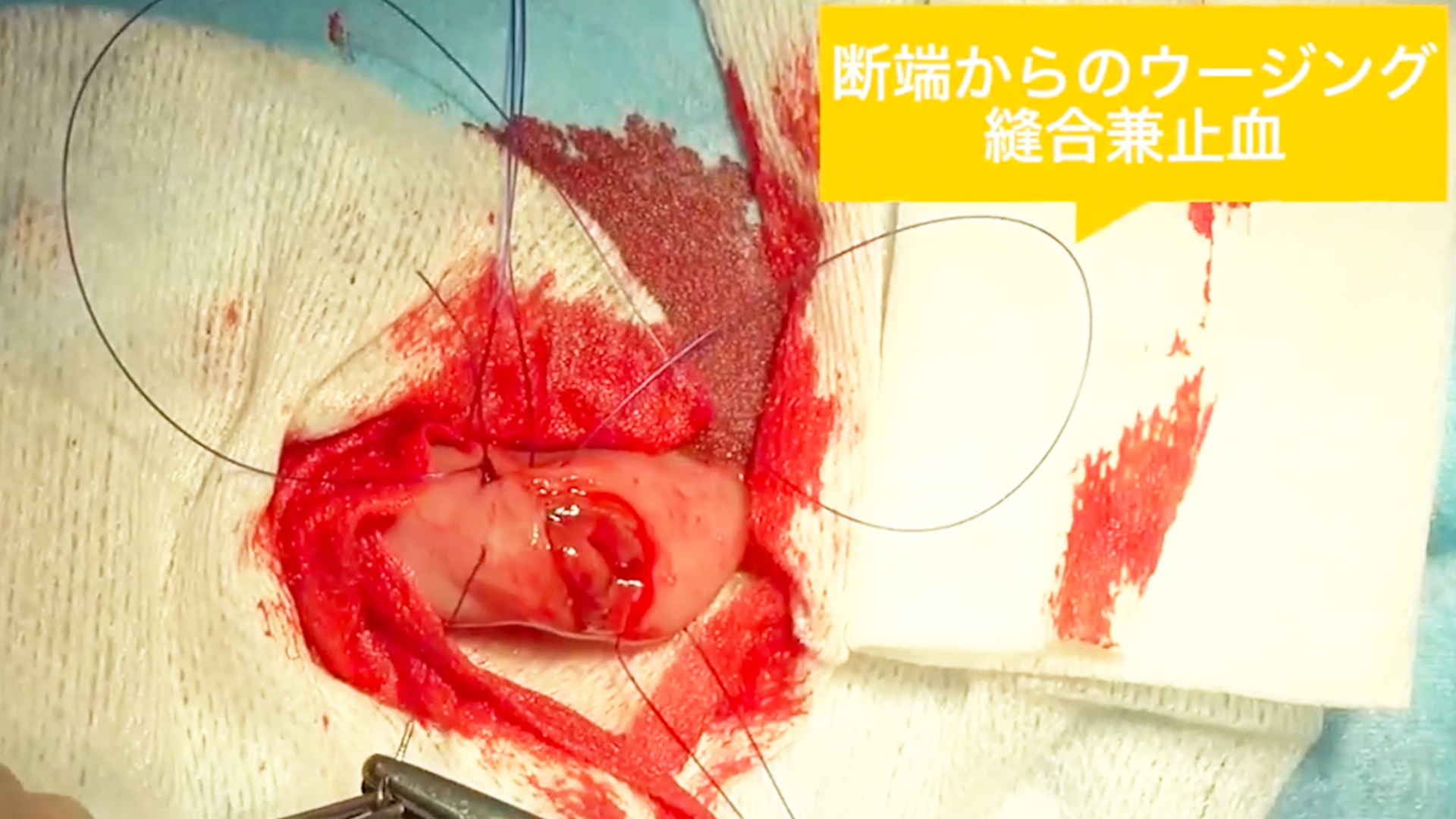

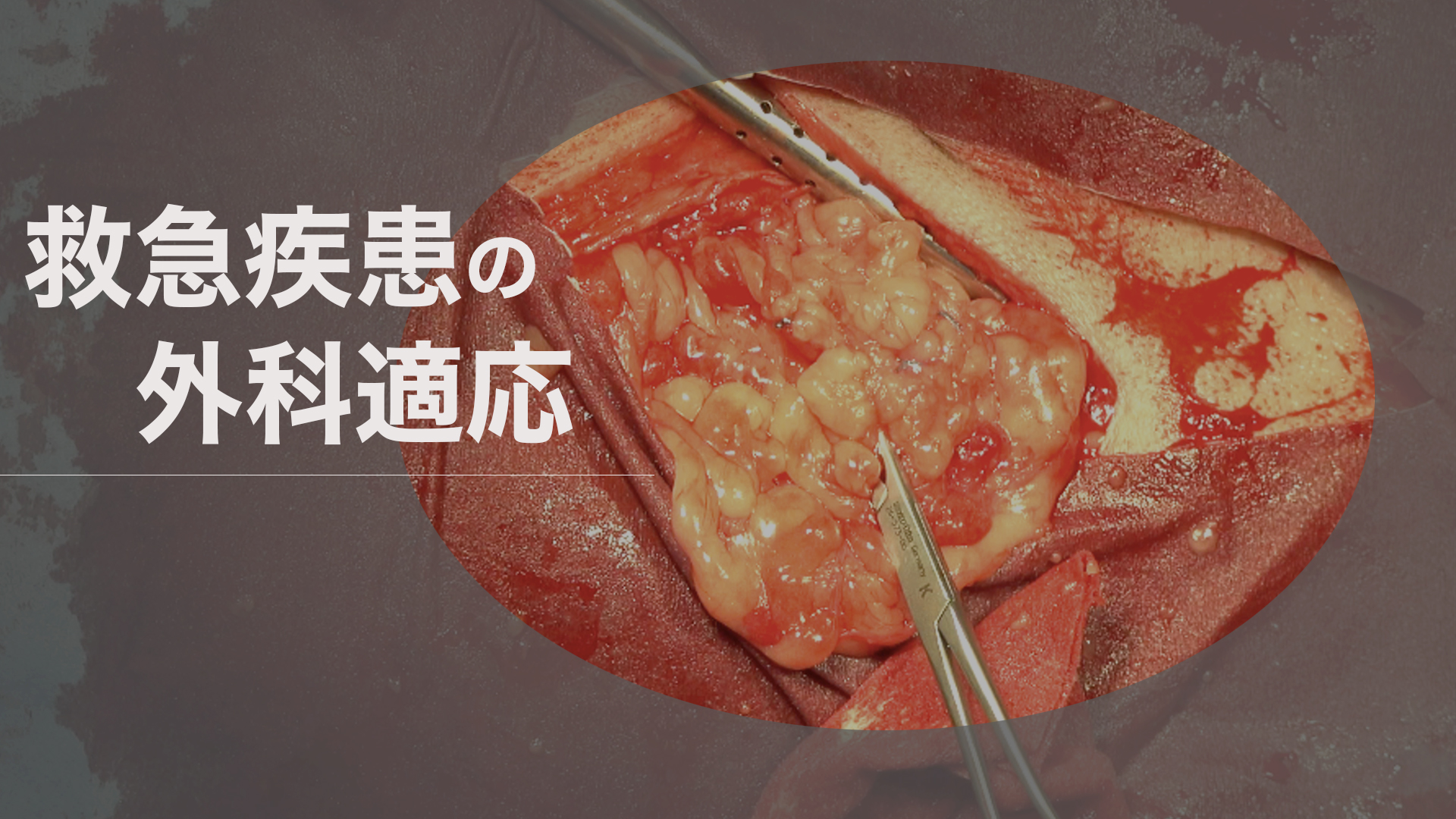

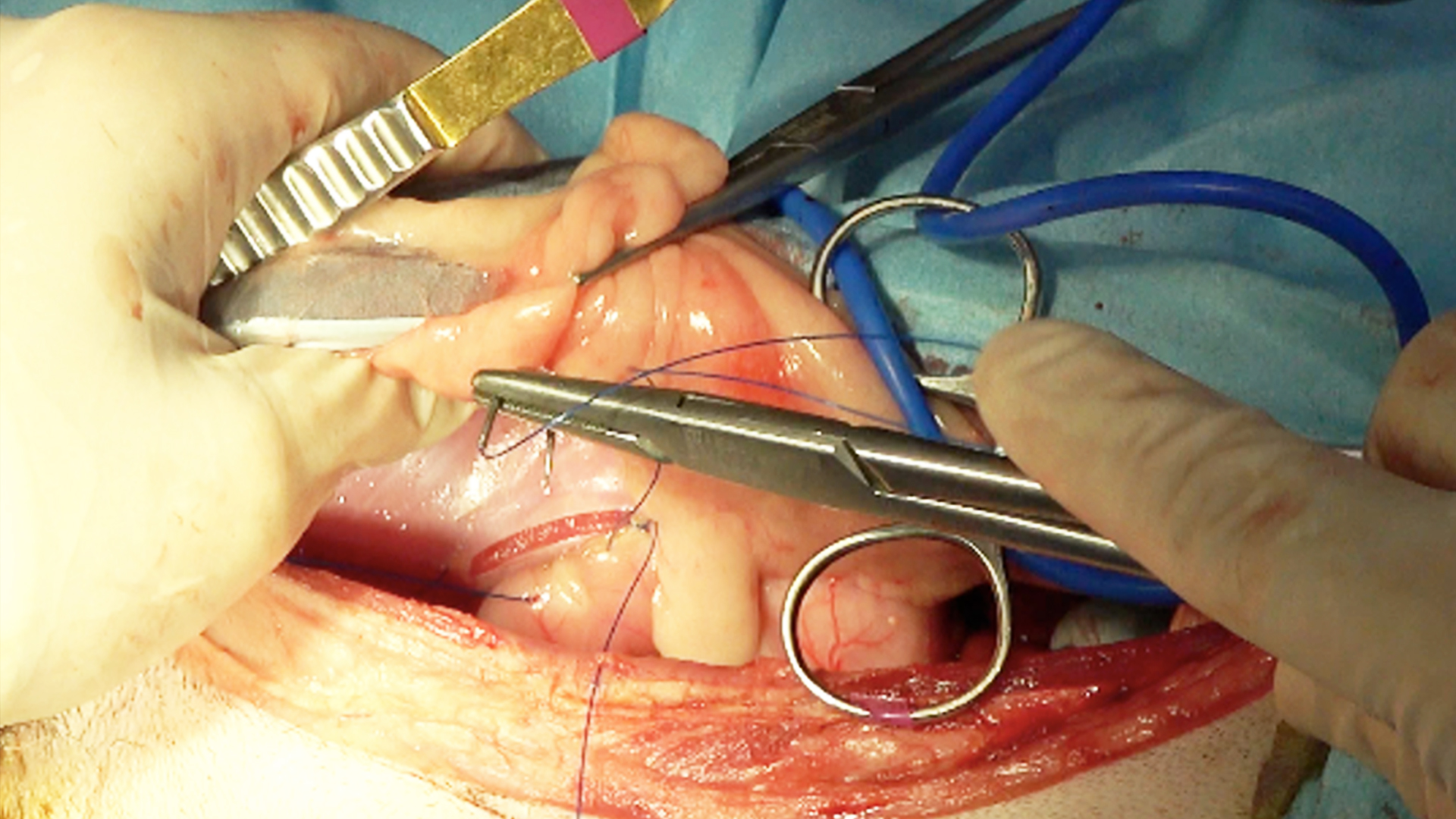

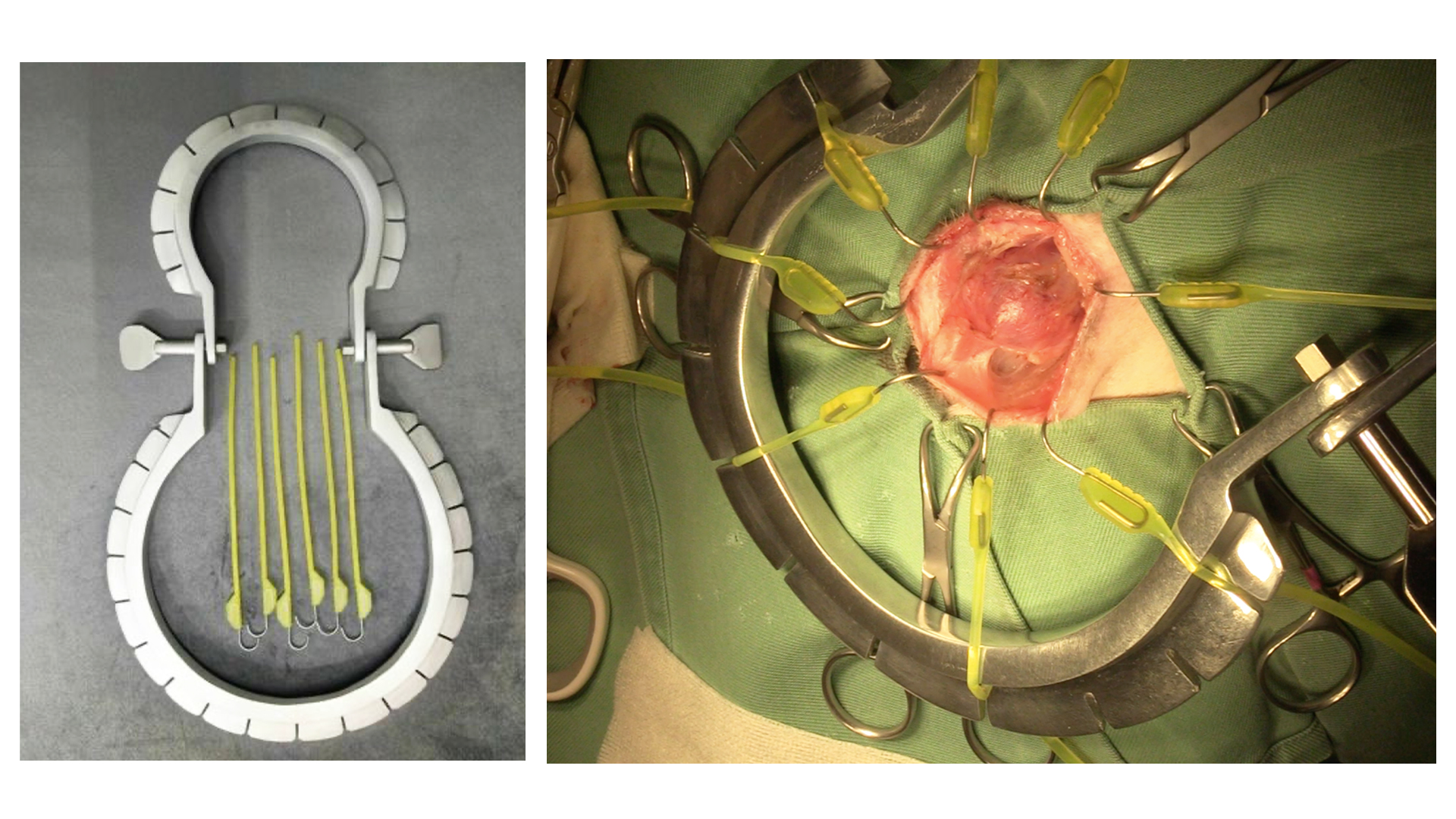

助手なんていないよ!〜開創器を用いた開創テクニック〜

関連動画

循環器

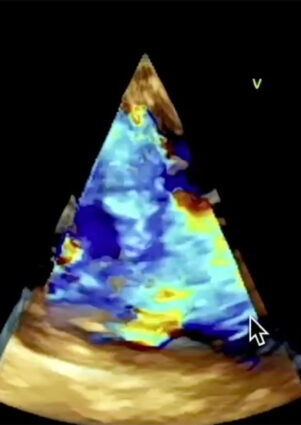

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例5)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例5)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例5)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例5)岩永孝治

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例5)

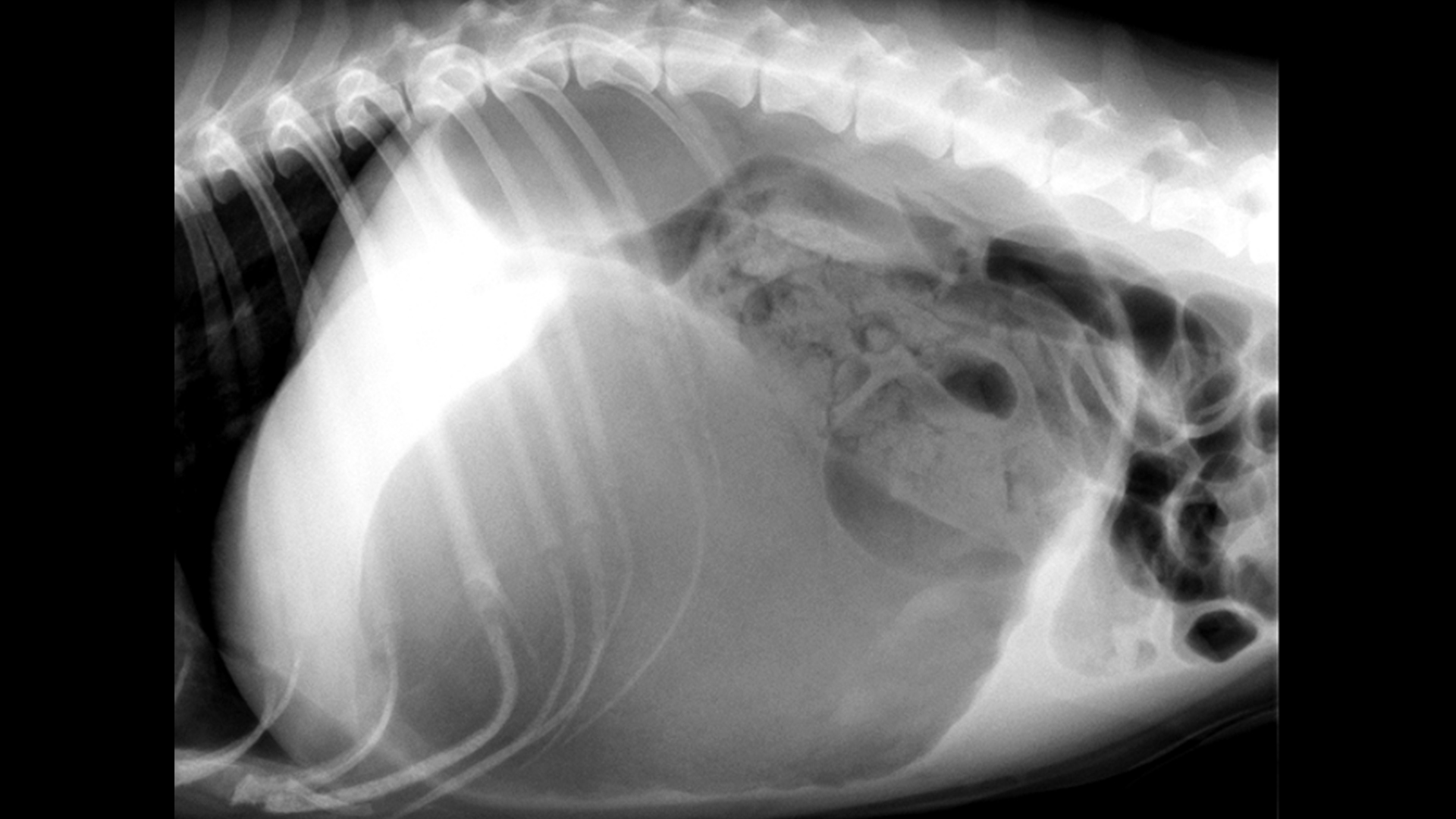

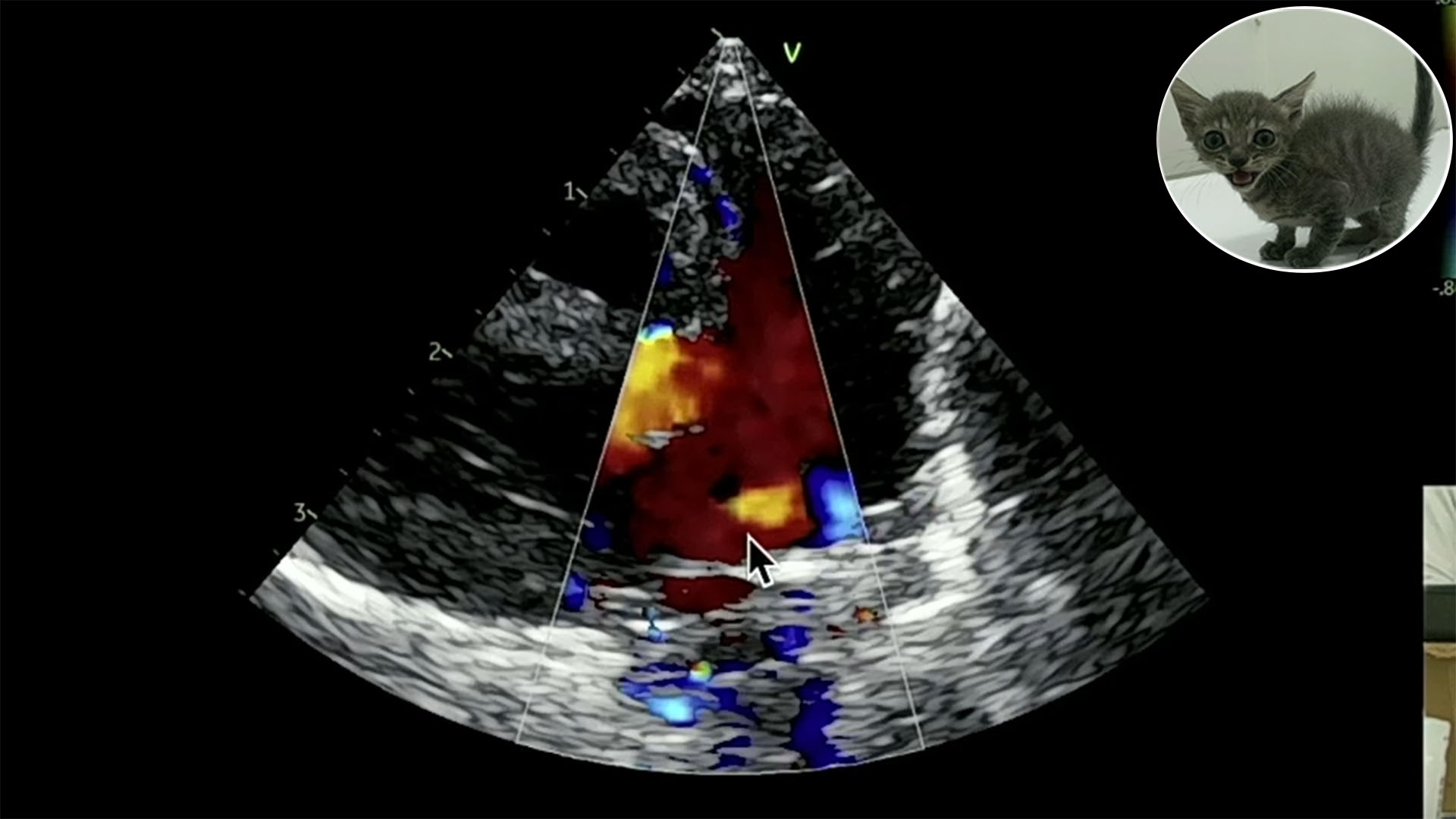

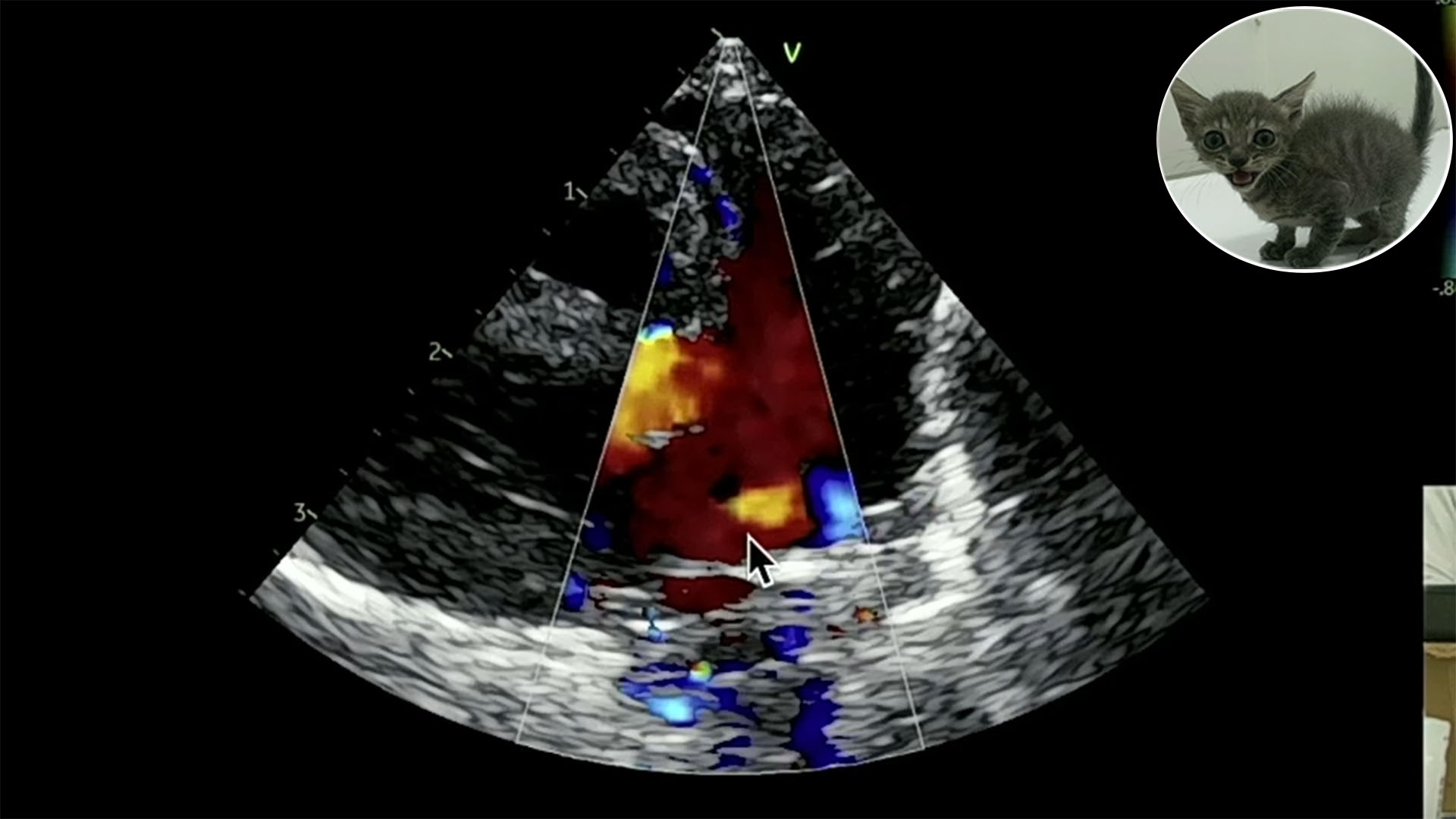

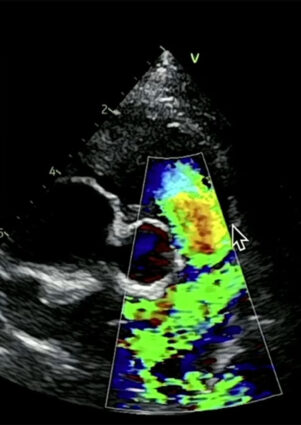

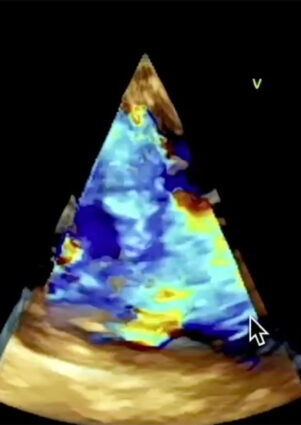

今回は若齢猫。心雑音がしっかり確認でき、SPO2も若干低め。QRS波が増高し少し陰性のS波があり頻脈も見て取れる症例。レントゲンでは明らかな心拡大を確認でき、肺水腫も疑う初見となります。エコー検査では右室の肥大と左房も少し肥大しているかというところが見てとれ、僧帽弁逆流が確認でき、肺動脈からの血流の動きも確認することができます。肺動脈弁狭窄を疑う、、、

循環器

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例4)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例4)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例4)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例4)岩永孝治

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例4)

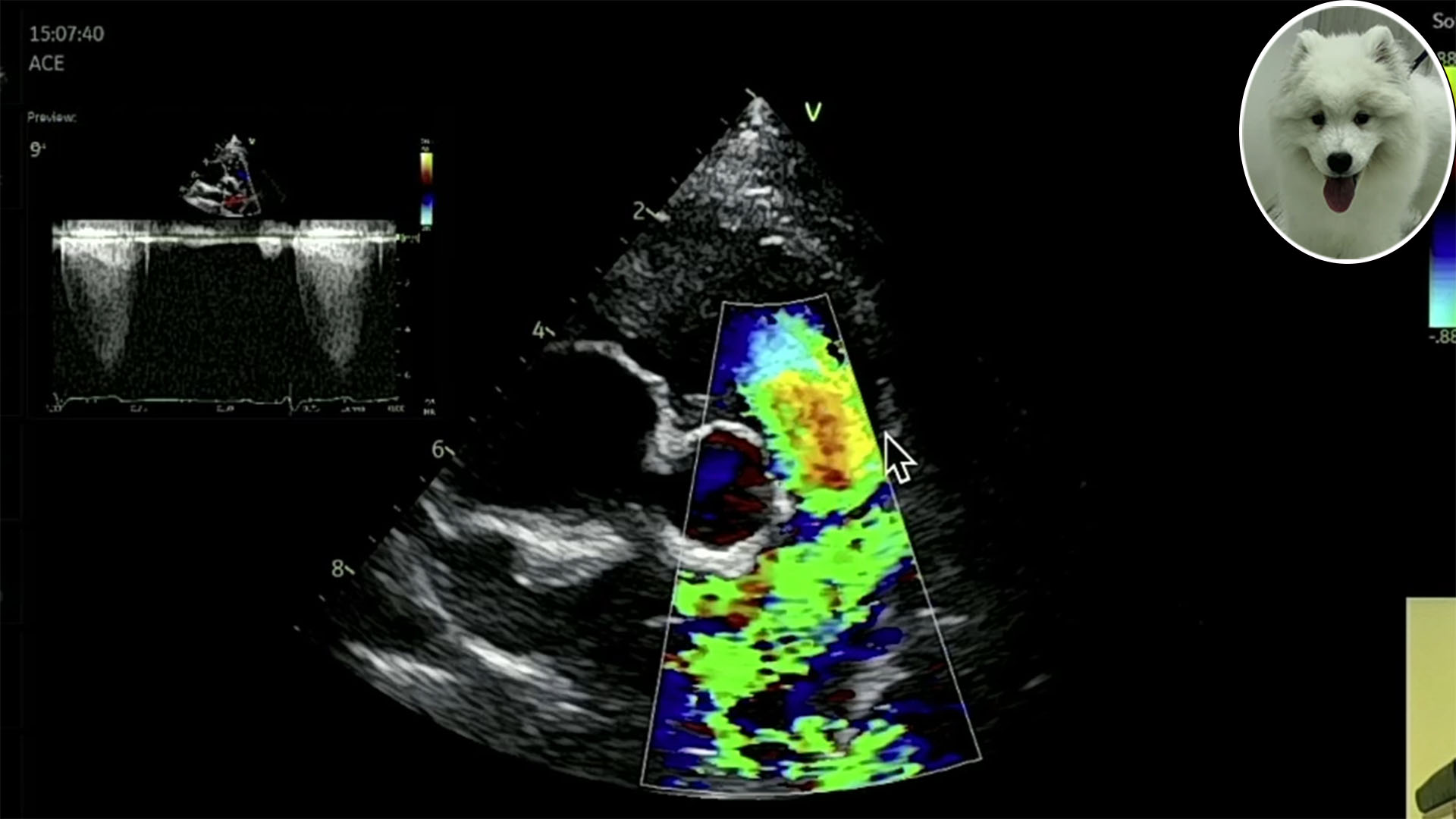

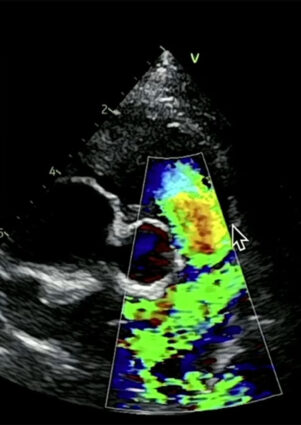

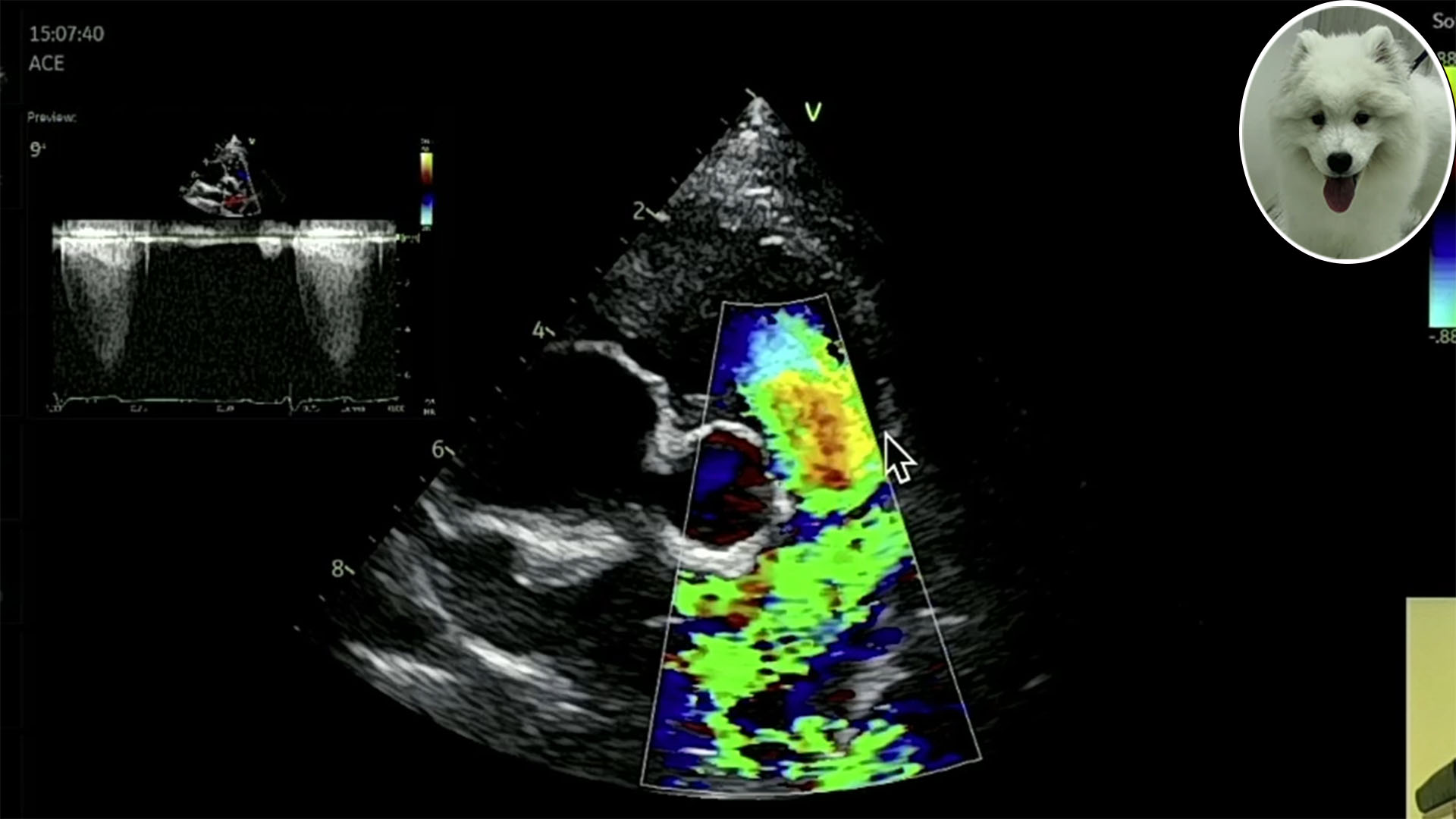

今回の映像では先天性の肺動脈弁の狭窄を疑う症例となります。症例はサモエドの若齢犬。心雑音有り。呼吸、血圧、SPO2正常となります。心電図では陰性のS波がしっかり認められ、右心系の肥大を確認できる初見となります。レントゲンでも右心系が出っ張っていて右室の拡大を見ることができます。エコー検査では、右側に負担がかかっている症例のため、先天性の肺動脈弁の狭窄、、、

循環器

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(まとめ)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(まとめ)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(まとめ)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(まとめ)岩永孝治

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(まとめ)

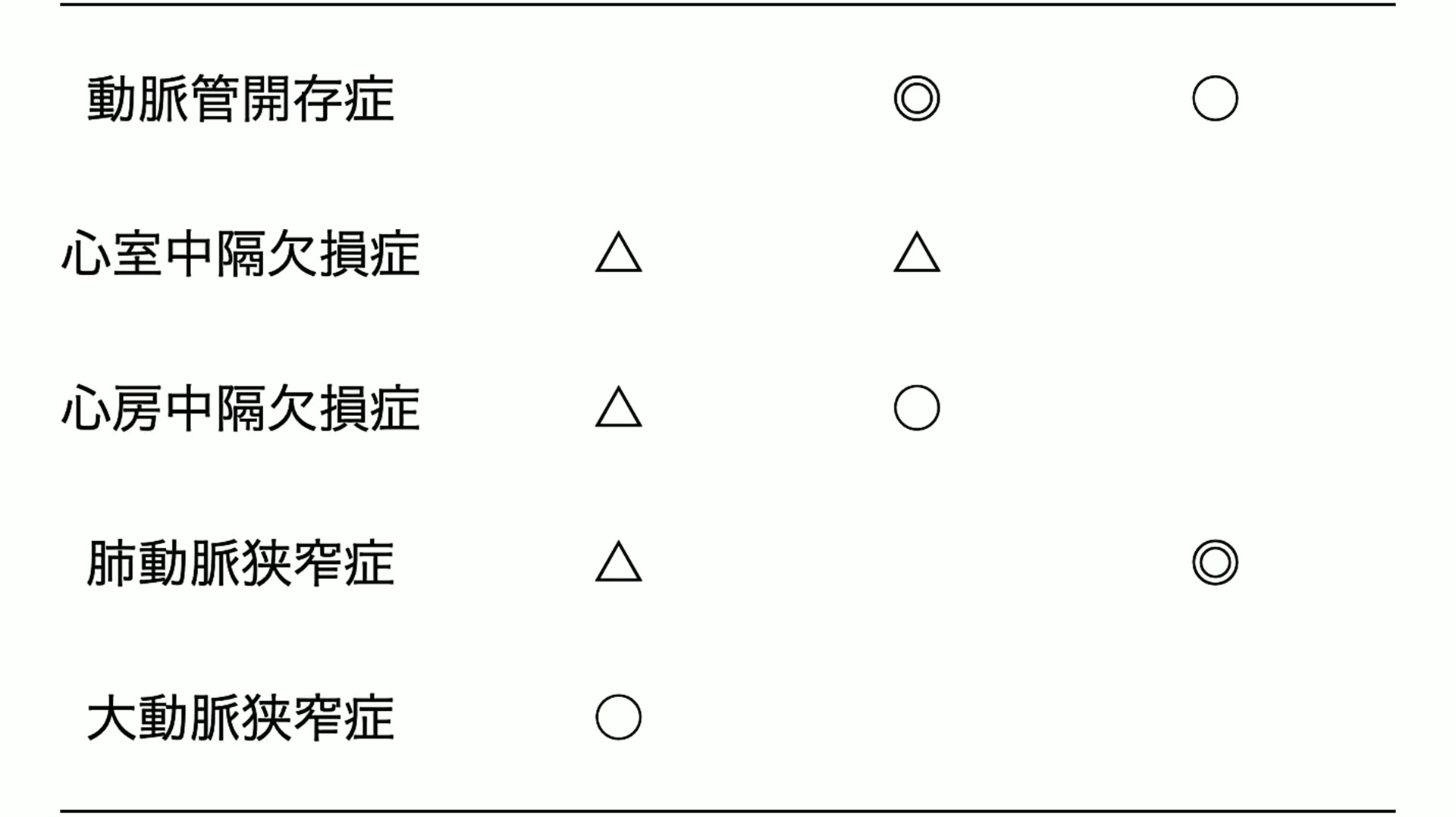

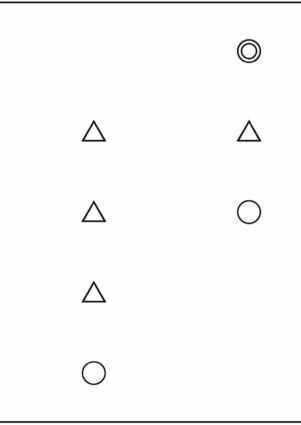

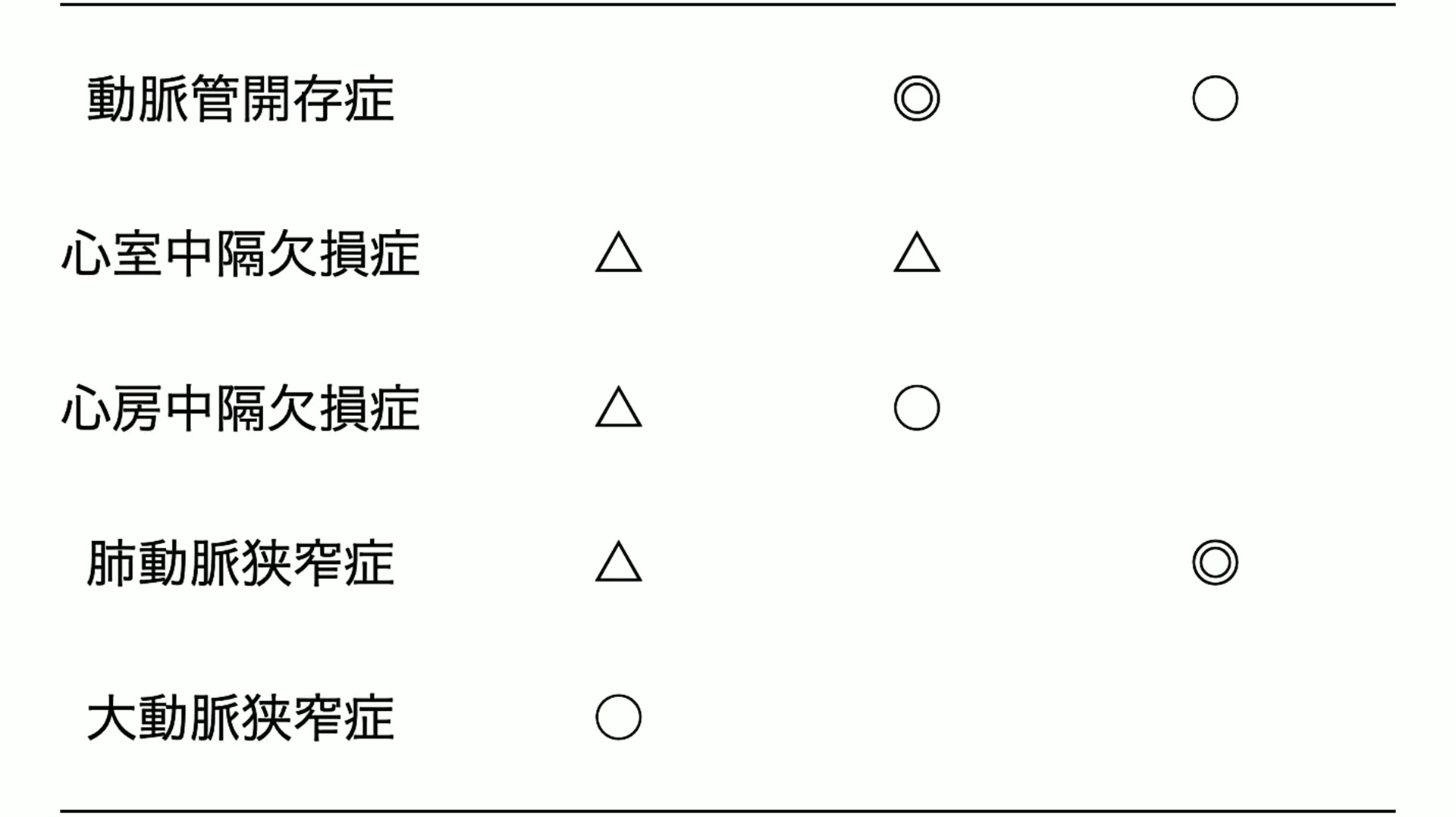

今回はまとめとして、先天性心疾患の症例に対し「内科」「外科」「カテーテル」のどの治療を選ぶべきか、選べる可能性があるかについてお話しいただきます。「内科」がそもそも適さない症例、「外科」より「内科」が良い症例、もしくは特別治療は、、、

循環器

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例3)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例3)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例3)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例3)岩永孝治

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例3)

この映像では犬の先天性心疾患についてご解説いただきます。症例は2才齢のサモエド。心雑音は少しスリルがあるかな?という感じではあるが、呼吸、血圧、SPO2と問題なく、臨床長兆候もない症例でした。心電図波形ではR波が非常高く、左室肥大を疑いつつ検査に入っていきます。ただ不整脈はなさそうでした。レントゲンを確認すると、大動脈が出っ張っており左心室が長く、、、

循環器

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例2)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例2)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例2)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例2)岩永孝治

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例2)

本症例は柴犬で心雑音が認められた症例です。心電図では少し波形が高い程度、レントゲンでは右心系が少し張り出しはいるが肺には特におかしなところは認められませんでした。エコー検査でも壁の厚さなど大きくは変化がなく、特に問題が無いように見える、、、

循環器

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例1)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例1)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例1)

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例1)岩永孝治

心エコー検査のコツ〜先天性心疾患(症例1)

本症例では若齢犬の「先天性心疾患」についてご解説いただきます。初見でレントゲン、心電図ともに心臓の拡大が認められました。エコー検査で確認しても左心房がパンパンに膨れ、僧帽弁逆流も確認でき肺水腫も疑う症例です。心臓が膨れている時の血流の、、、